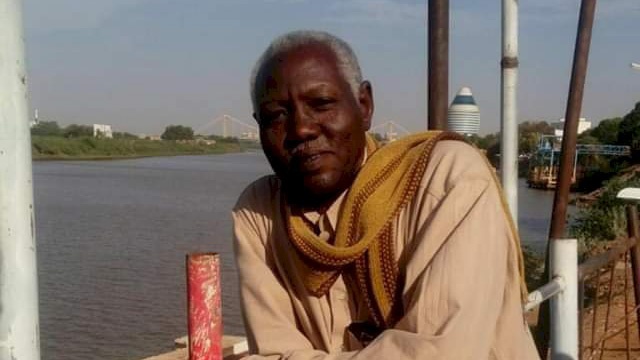

عادل سعد يوسف من مواليد مدينة عطبرة، تخرج في جامعة القاهرة فرع الخرطوم (النيلين حالياً)، بليسانس في الآداب، وأكمل دراساته العليا في مجال الدراسات الأدبية واللغوية. شاعر وناقد وروائي، وكاتب مسرحي له العديد من المسرحيات، حاز على جائزة التأليف المسرحي في مهرجان المسرح التجريبي بالخرطوم 1996. كما حاز على جائزة الطيب صالح للإبداع الروائي التي ينظمها مركز عبد الكريم ميرغني الدورة العاشرة عن روايته (أتبرا خاصرة النهار).

حين بدأ مشروعه الموْسوم بالتدوين الجمالي في العام 1993م، كان ثمة مشروع آخر مضى خطوات في تثبيت أركانه، وكان مُغنيه يتوعد أمريكا بالعذاب، وكانت القصائد تُدبَجُ والأناشيد تُمجِّد التجربة، إيذاناً بدخول السودان حقبة تاريخية جديدة.. حتماً سيشملها مشروع عادل سعد يوسف الذي مضت عليه عشرة أعوام. حول ذلك المشروع والقضايا التي يُعنى بها، تحدث عادل سعد في هذا الحوار، مُعرِّفاً بمشروع التدوين الجمالي، وجاءت المحاور مُركزة على روايته (أتبرا خاصرة النهار)، التي فازت بجائزة الطيب صالح للإبداع الروائي للدورة العاشرة، والتي ينظمها مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي.

فإلى مضابط الحوار.

• (أتبرا خاصرة النهار) رواية فازت بجائزة الطيب صالح للإبداع الروائي، ولكنك تقول إنها ليست عملاً روائياً.. يبدو الأمر مُربكاً بعض الشيء؟!.

بدءاً، دعني أوضح فكرتي التي أشتغل عليها منذ 1993، وهي مشروع التدوين الجمالي/ المحاولة: هو نوع من الكتابة يتّسم بملمح تدويني، حيث يستند لمفهوم ووظيفة التدوين، والتدوين يعرَّف بأنه: تقييد المتفرق وجمعه في ديوان. قال في تاج العروس: “وقد دونه تدويناً جمعه”. والديوان: مجتمع الصحف. وفي الاصطلاح: يستعمل التدوين بمعنى التصنيف.

من هذه الناحية، يستند المشروع لجمع المتفرق في المتون المختلفة كمصادر أساسية، ولا يغفل دور الشفاهي كمتن منعزل قائم على إنتاج الحكاية وفقاً لراوٍ ما. ويعيد إنتاجها جمالياً من خلال الكتابة التي هي الأساس، بسلبها وإيجابها.

أما مفهوم المحاولة، يقصد به المحاولة الأدبية، فهو مصطلح لا يوجد داخل الثقافة العربية، ولم يحظَ بالاعتراف حتى الآن، ولكنه مُرحّل من الثقافة الفرنسية حيث يسمي الكاتب نفسه بـ[كاتب محاول]. والكاتب المحاول عابر لخطاطات الأجناس. ونجدها عند غوانزالو ليزالدو مضافاً لصفته روائي، محاول، باحث أدبي. جان ليفي: سينمائي، روائي، مترجم، محاول. نانسي أوستن: روائية محاولة. تزفان تودروف في كتابه (الأدب في خطر)، وهو ينضوي تحت المحاولة الأدبية. كما عرفت الموسوعة ميشيل بيتور بأنه: روائي، شاعر، محاول. وأخيراً ميلان كونديرا كاتب رواية ومحاول أدبي.

وبالتالي، التدوين الجمالي هو مشروع منفتح على الأجناس كافة، يستخدمها ويؤسس عليها، منفصل ومتصل بأشراطها الجمالية. ويسعى لإنجاز يتجاوز الأعراف السائدة للتلقي وأنماطها القارة، فاتحاً أفق التساؤل. وهو أيضاً محاولة أدبية.

فلسفتي في ذلك مستمدة ممَّا تحدث عنه رينيه ويلليك، أن الحدود بين هذه الأنواع في حالة حركة دائمة، وهو ما يمنع نظرية الأنواع الأدبية من أن تحتل في رأيه مكاناً مُهمَّاً في الدراسات الأدبية المعاصرة. يأكد في ذلك قوله: “إن التمييز بين الأنواع الأدبية لم يعد ذا أهمية في كتابات معظم كتاب عصرنا، فالحدود بينها – أي الأنواع الأدبية – تعبر، يتم عبورها باستمرار، والأنواع تخلط، يتم خلطها أو تمزج. والقديم منها يترك أو يحور، أو تخلق أنواع جديدة أخرى، إلى حد صار معها المفهوم نفسه أي مفهوم النوع الأدبي موضع شك”. وقبله كان بنديتو كروتشة، الفيلسوف الإيطالي وأحد مؤسسي علم الجمال الحديث، قد شَنَّ في كتابه “الاستطيقا” الذي ظهر عام 1902، هجوماً حاداً على مفهوم النوع الأدبي، متنبِّئاً له بأنه “لن تقوم له قائمة بعد ذلك”. أي أنه لن يصبح هناك نوع أدبي بعينه، محدد بملامح واشتراطات جمالية استطيقية واضحة. وهو الأمر الذي يؤكد عليه ويلليك باستعصاء النوع على الاستقرار تحت مصطلح محدد.

من هذه الناحية، إذا فُهِمتُ كما ينبغي، فلن نحظى بالارتباك الذي أشرت إليه.

• إذن.. (أتبرا خاصرة النهار) كمحاولة وكوثيقة اجتماعية سياسية لحقبة ما.. هل هي قراءة للتاريخ من خلال دور أقوام عاشوا ضمن نسيج المجتمع (الأرمن والشوام والأرناؤوط)؟.

هي كذلك، وليس بالضبط أيضاً، بمعنى إذا كنَّا في العشرينيات من القرن الماضي، بهذا التلاحم المجتمعي، ذي الملامح العالمية. إذاً ما الذي حدث بالضبط؟.. وكيف لنا استيعاب هذه الانتكاسات والردة على المستوى المفاهيمي، بل على الأصعدة كافة؟.. كيف تسربت من بين أيدينا المدينة لنرتد إلى محضنة الريف، أعني الاسترياف في كل شيء؟. من ناحية أخرى لم يتم التدوين لدور هؤلاء الناس، ولم يوضعوا في مكانتهم اللائقة بهم.

• بجانب البعد النضالي كثيمة اشتغلت عليها الرواية – ثورة 24- هنالك قضية مسكوت عنها تم تناولها، (الرقيق) في المجتمع. كيف ترى الأمر بعيداً عن المخيِّلة السردية؟

سمِّه الاسترقاق [العبارة لدكتور أحمد الصادق]، هذه فئة لم يتم تناولها داخل فضاء اشتغالي بالمعنى السلبي كما هو متعارف عليه، بالتحديد ما كتب أنهم كان لهم دور في الحركة الوطنية [جدُّ كبير]، لكن كما يبدو لي أن ذهنية الإبعاد والإقصاء، مارست فعلها المؤدلج على صفحات التاريخ أيضاً، ولم يتم التعريف بهم، هذه الذهنية حاضرة حتى اليوم.

• ثمة دور للمسجد داخل الرواية في النضال ضد المستعمر، وثمة كنيسة ورسائل ما بين الراهبتيْن كريستينا وسيدة كافي جمعة. ما الذي أردت قوله؟

ببساطة أنا عشت في مجتمع لم تكن مسألة التفرقة على أساس الدين هاجساً أو محركاً لعلاقتي الاجتماعية بالآخر.. دون ذكر أسماء عشت صديقاً لأسرة نصفها مسلم ونصفها مسيحي، يذهب بعض الأبناء للكنيسة أيام الآحاد، ويذهب البعض لصلاة الجمعة وتلاوة القرآن. أما بالنسبة لدور المسجد كما قال المأمور، فالمسجد ليس مُلْكاً لأحد، ولا يستطيع طردهم.

سيدة هي ضحية وعيها، فاختارت فكرة التطهير بمحض إرادتها، طالما أن هناك ذهنية مضادة وعدائية ومنغلقة كأم الفاضل .

• حفلت الرواية بثنائيات شخوصها المتناقضة: (حندونا/ كركراي)، (سابح الواشي/ حسان الثوري)، (الراوي/ الفاضل (خواجة كحلي).. هل هي تأكيد على قيم الخير والشر كمتلازمتيْن أبديتيْن، أم أن للأمر وجهاً آخر؟

فلسفياً، تؤرقنا هذه الثنائية بدرجة ما، طارحة عدة أفكار، من ضمنها تعريف الحقيقة المطلقة، ومفاهيم “الخير” و”الشرّ”، كقيم بشرية نسبية. ويطرد إنتاج هذه المقولة في ثنائيات الخير والشر، الحق والباطل، الخطأ والصواب، الوضوح والوهم. لكني بدرجة انحراف ما، أحاول مساءلة هذه القيم نفسها، مستنداً لفكرة أن الشر هو نتاج المجتمعات المستلبة، وأن القيمة نابعة من نمو الإنسان الفكريّ والاجتماعيّ والإنسانيّ.

• الحركات النضالية / الثورية وأثرها على السياسة والمجتمع (مؤتمر الخريجين نموذجاً).

هل كان مؤتمر الخرجين ثورياً؟ إذا كان كما قلت، إذاً يجب علينا بالضرورة تعريف الثورة نفسها. والنظر في ما آلَ إليه هذا المؤتمر فيما بعد، وتفنيد حِجَاجِه. هذا لا ينفي ما كان له من أثر.

• حركة الثقافة في السودان.. وإلى أيِّ حد تأثرت بما سمَّيته في حوار سابق بـ(أزمات الأجيال) جيل خمسيني، سيتيني، ثمانيني…إلخ. وهل يمكن توصيف أزمة كل جيل؟ وهل تنتقل الأزمة من جيل إلى آخر؟ أم أن لكل جيل أزماته التي تخصه؟

في البدء، دعني أقول إننا عاجزون عن تحديد حدود فاصلة وواضحة بين الأجيال المختلفة داخل المجتمع الواحد. وهذا ناتج من توصيف “الجيل”، باعتباره مفهوماً غائماً وضبابياً، وليس قارَّاً على المستوى النظري. أما على مستوى الواقع فالصراع يمكن لمسه في كل المجتمعات الإنسانية على مرِّ التاريخ، مع وجود درجات متفاوتة الحدة وأشكال متنوعة لهذا الصراع، تبعاً لاختلاف الثقافات وتباين درجات التحضر ومعدلات التغيير في كل واحد منها.. هل عندنا هي كذلك؟

• أنا أقصد أن كل حقبة زمنية لها تياراتها الفكرية والفلسفية التي تحدد سماتها، وتأثيراتها على جيل تلك الحقبة.. مثلاً في الخمسينيات والستينيات كان التأثر بالفلسفة الوجودية والفكرة الشيوعية.. إلخ.

لا أحب الخوض في توصيف للأزمات وتحقيبها، لكن سواء أكنا جيلاً خمسينياً، ستينياً، ثمانينياً…إلخ؛ أقول وبكلمة واحدة أزمتنا هي غياب الحرية.

• من خلال اشتغالك على التاريخ في مشروعك الجمالي هذا.. هل يمكن تحديد بداية تشكُّل ملامح المُكَوِّن الثقافي السوداني؟

ليس هناك مكون ثقافي سوداني واحد ومتماثل، لكن إذا كان ولا بدَّ من ذلك، فهذا يحتم علينا النظر في طبقات تمتد ثمانية آلاف سنة قبل الميلاد .

[يا أرض حفيف الأجنحة التي في عبر أنهار كوش المرسلة رسلاً في البحر وفي قوارب من البردي على وجه المياه. اذهبوا أيها الرسل السريعون إلى أمة طويلة وجرداء إلى شعب مخوف منذ كان فصاعداً أمة قوة وشدة ودوس قد خرقت الأنهار أرضها]. Isaiah 18

* كاتب وصحافي من السودان