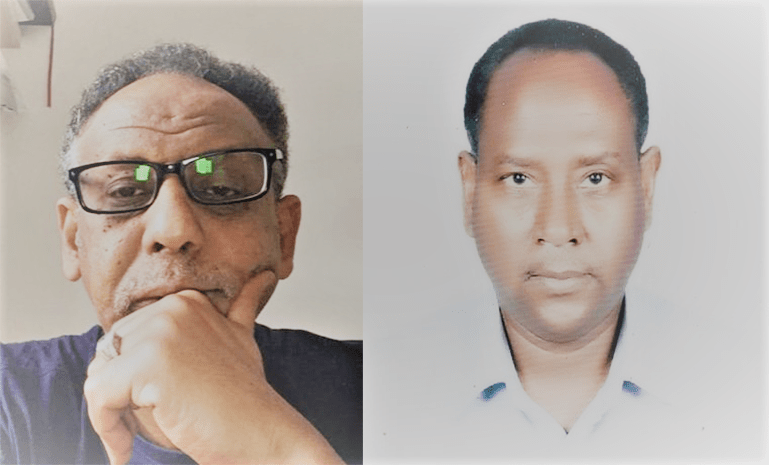

في نص “رغائب الألم” لمحمّد مسوكر جدلٌ في مقامات اللطافة ومقامات الكثافة

دائماً ما يدهشنا الكاتب المتميز محمد مسوكر بالكتابات العميقة السابرة التي تغوص في ثنايا أسرار الكائن البشري سلوكاً ونهجاً، متخذا من نضج فكرته إزميلا عبقريا يعالج به صخور التشوهات التي تعتري المشهد الحياتي الاجتماعي.

لغة رغائب جمع رغيبة وتعني كلمة رَغيبة: العَطاءُ الكَثيرُ، ورغب في الشيء: أراده وحرَص عليه وطمِع فيه وأحبَّ، أما مفردة الألم عين الأوجاع، والألم عبارة عن تجربة بغيضة، قد تكون تجربة حسية أو عاطفية ناجمة من ضرر مُحْدَثٍ.

هكذا يسحرك العنوان “رغائب الألم” فيجبرك على قراءة المحتوى لفهم العلاقة الجدلية بين المحتوى ونص العنوان، وبالخلاصة فإن اللحظة التنويرية المبدئية لفحوى النص تنبع من حسن اختيار العنوان، حيث أن العنوان مُقوِّم رئيس من مقوِّمات عُروج النصوص لمنصَّة الإبداع، أو هو البوابة الرئيسية ذات الجهات الأربع الأصلية اللواتي يصنعن المطابقة بين النص وشخصية الكاتب والبيئة المحيطة وميوله الأدبية، ومن قبل تم الاطلاع على بعض نصوص الكاتب في روايته الموسومة “شاهد قبر” والتي كان اختيار العنوان في غاية الدقة ومنتهى الإبداع، وهنا أيضا يحاول الكاتب أن يرسل رسائلَ تحريضية لإثارة فضول المتلقي لمعرفة ما وراء ذلك الدفق الساحر، إذن نحن أمام نص جدير بالقراءة لمحاولته الجادة للخروج من المألوف،والإتيان بصور إبداعية متجددة مشحونة بالتأمل والخيال المبتكر. وانطلاقا من فكرة أن القصة عملية خلق إبداعية لا تلتزم بأي مقاييس مسبقة، وتبدع لغتها وتركيبتها بمسارها الذاتي وليس حسب بنود يضعها الكاتب أمامه ليستعملها في بناء القصة.

دعنا ندخل في تفاصيل القصة باقتباس:

“يحدث أحيانا أن ترتاب في زخات المطر، والطرق المتلاحقة على الأبواب، وصفير الريح في جوف الليل، ولكن أن ترتاب أن الصفحة تخبئ لونها خلف الأبيض، والحاشية ينكرها المتن”.

حيث تبدأ القصة بعبارات فلسفية بهيجة تدور في حالة الشك التي تسيطر على الرواي، متناولا قضية التناص تأدبا، والسرقات الأدبية صراحة، هي حالة من التوجس والوساوس الطبيعية في حدود المستوى المقبول أي ليس مرضيا، ويبدو لفرط حبه لنصوصه التي هي جزء من كيانه، كان يحس بأن شخصا ما يعبث بإنتاجه، كاشفا عن العلاقة العضوية بين المتن والحاشية فهي علاقة لا تنفصم عراها باعتبار أن النص دائما يكون بمثابة عضو من تركيبة الكاتب النفسية والوجدانية والذهنية والمزاجية، لا يملك حيالها إلا أن يدافع عن حقوقه الأدبية والمعنوية، وتتوإلى الصور، يمر بأناس يقفون عند بناية الحاكم الضخمة التي تحجبه عن رؤية الجمهور، وهم في غيبوبة عقلية أو ربما عشم أن يتكرم عليهم الحاكم ببعض ما يحلمون به، وهم في لحظة الانتظار المفعم بالأمل، لم يتمالك الرأوي نفسه صارخا: “إنه هراء،ابتذال” بالطبع لم يكن مطلعا على لوح الغيب، إنما هي تراكمات لقراءات سابقة للمشهد وطبيعة الأنظمة النرجسية الدكتاتورية التي لا تستجيب للجماهير إلا بعد إذلالهم، وما كان ذلك ينبغي إلا أنها حقيقة الشمولية التي تعشق عبادة الذات، لم ينتظر ما قد ينتج عن مقابلة الحاكم، تحرك ناحية الشارع في حركة درامية ناحية الأشجار طمعا في الظل أو الأشجار ربما لأنها لا تموت إلا واقفة، وهي محاولة منه للخروج من الحالة النفسية وما تلبسه لائذا بشقته، لكن منظر لحاء الأشجار بألوانها الداكنة، وتساقطها ينم عن الجفاف والتيبس الذي انتظم الحياة، وكأن الراوي برؤية الأشجار تذكر حلما كان قد رواه له صديقه: “حيث قال: إنه تدحرج من حلم إلى حلم آخر، رأى فيه عشبا أخضراً وفتاة ممتدة وتلالا نائية، يسير الناس عليها ولونهم أخضر كالزرع تتخلله ألوان متناثرة، بدوا له حقولا يحركها التيم، كانوا يولون وجوههم صوب/ نحو الأفق، ويسيرون ناحية قمر أخضر تعلوه ابتسامة”

ويفسر الحلم بأنه سيرورة فيزيولوجية تجري خلال نصف النوم ويمكن أن تكون لها صفة واقعية أو أن تكون مدموغة بوهم غير عادي. وعندما نعاني كوابيس، فغالباً ما تعذبنا رؤى مرعبة يمكنها، أيضاً، حتى أن تشغل شعورنا بعد يقظتنا.

والأحلام على صلة وثيقة بأفعال الإنسان وأفكاره. وقد حاول كثيرون تفسير الأحلام أو تعبيرها إلا أن هذا الأمر أمر مختلف فيه بين مؤيد ومعارض، ولكن تكرر الأحلام يعني أشواق وأمنيات لم تتحقق في الواقع، قد يكون الكاتب يبحث عن تفسير أو تأويل لبعض الظواهر والأحلام التي تروى له أو يراها بنفسه كنوع من التعويض السيكولوجي للتحايل على فخ الرتابة والعادية التي تتنظم حياة الناس من حوله.

وفي نفس السياق الممتع، والتجوال الراشد يتنقل الكاتب من موقف إلى آخر في سلاسة وعذوبة فاتنة، وهنا دلف الكاتب إلى صومعته، وبحركة فيها شيء من القلق الإبداعي بدأ يخطط للقصة أو يعيد صياغتها بأسلوب مختلف، ومفتتحا النص بقوله: “الجنود الشرفاء يفضلون الانتحار في ذات الثانية التي تسرق فيها أحلامهم لأن تأخرهم عن أداء واجب الموت، يحرمهم نيل الشهادة، ويضعهم في مرمى رغبة الألم، لأنهم سيشاهدون كيف يقتسم القادة الغنائم، وقد يبررون لهم أفعالهم بعد ما دفنوا الأصدقاء”

وهنا تعبير واضح كالشمس في رائعة النهار حيث تغدو جريرة الانتحار أفضل خيار حين يصنع الشرفاء النصر، وغيرهم يجني الثمار، وفي هذا خلل في ميزان العدالة ومفهوم المساواة، وهذا يتماهى مع ما ذكره الكاتب حين ” لا أرغب في تجديد مأساتي” فما أقسى أن تستلب مكاسبك، أو تجهض أحلامك ومن الشواهد على ذلك الفيلم العربي الشهير (ليلة القبض على فاطمة) وما نشاهده ونعايشه بعد انتصار الثورات، وسيما الثورة الأريترية التي قام بصنعها جنود شرفاء قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل حلم الحرية، ولكن أين هم الآن، وماذا كسبوا؟! للأسف كان الحصاد الندم والسجن والقتل والتشرد، وأيضا ما نراه في الواقع من ثورة ديسمبر السودانية التي قادها الشباب حيث فاضت أرواحهم، وأريقت دماؤهم، فكانت النتيجة هذا الانسداد والسيولة بعد أن اختطفها حملة الحقائب القادمون من وراء البحار.

وفي لوحة أخرى يرسم الكاتب بدقة وشفافية المشهد حوله من زوايا مختلفة لوخزات الواقع المأساوي التي تهيمن على حياته، فيلجأ إلى وسائل لا يمكن وصفها بالتبريرية ولا الهروبية وإنما أقرب ما تكون قدرة عبقرية لمزج المحكي شفاهة والمنحدر من أفواه الأسلاف ومدى إبداعهم في نسج حيوات متخيلة متجاوزة لقتامة الواقع: “أنه لم يستطع نسيان قصة الحيوان الذي يسير تحت الأرض ويخرج فجأة ويفترس من ظهرها الأطفال، وأن إسماعيل الراعي كان يرسل له أبناءه الذين يعصون أمره ليفترسهم، والبئر النائية ماؤها ليس ماءً، بل هو من درن الحيوان يتساقط، إن شربت منه الماشية ويموت الأطفال أو يصابون بالعمى؛ تحت إبط المغني يرقد وخز يدفعه ليغادر صوته، يحتفظ في سريرته بقصة الصوت الذي سينزلق إلى باطن الأرض، وسيلتقطه الحيوان الذي يتقاطر الدرن من جسده كالماء، ليس له بدن، أليس البدن هو الروح؟!”.

تيقنت وأنا أقرأ تلك الفقرة أن النفس الفلسفي العميق يتسربل لتلافيف النص المشوق، وأن الكاتب بذكاء متفرد، كأنما يؤسس أو يشير لفداحة الجرم الذي تمارسه الأنظمة الاستبدادية في وأد الطفولة، وتدمير مستقبلها، والقضاء على الحياة تماما، ومن ناحية أخرى الغموض الذي يكتنف هذا الحيوان المفترس ودلالته المعرفية في كونه سينزلق إلى باطن الأرض موتا وفناء، في إيماءة سريعة وتساؤل عميق: “أليس البدن هو الروح؟!”، وهنا تنشأ علاقة جدلية بين الطين والروح ربما استشعر نفسا صوفيا أخاذا، في صراعهما الابدي وجهادهم المعنوي في مقامات اللطافة (الروح) ومقامات الكثافة (الجسد/البدن)، وتلك حكاية أعيت الحكماء وقليل من استطاع استيعاب المعادلة التي تتراوح في كون اللطائف تخترق الكثائف وتسيطر عليها، وعليه كلما سمت درجة الإنسان في عالم المظاهر الربانية اللطيفة “عالم الروح الرباني” سيطر على ما دون مقامه من المظاهر، وسهل عليه خرق قانون تلك المظاهر، ولعل في رؤية الناس له على الصور المتنوعة والدرجات المتفاوتة ما يؤكد ذلك.