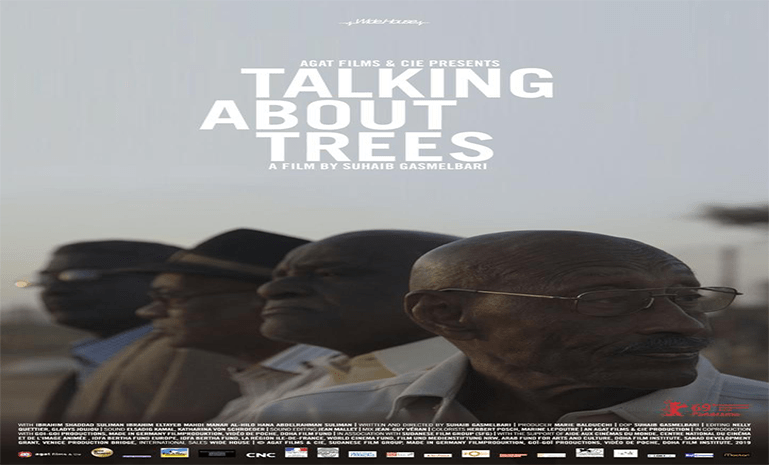

الحديث عن الأشجار: بوليفونيَّة polyphonic السرد السينمائي

في ختام أسبوع سينما الجيران شهدنا فيلم “الحديث عن الأشجار” لمخرجه صهيب قسم الباري. كانت أمسية من أجمل ما تكون أمسيات الشجن العظيم. لحظة وجوديَّة فارقة في اجتماع الوئاثقيَّة والحكي وشعريَّة اللقطة الثابتة وتعدُّد الأصوات. بولوفونيَّة polyphonic وثائقيَّة مزدوجة الأصوات والقصص. سرديَّات صغرى تنشأ طبقة ضمن طبقة من خيط حكاية وثائقيَّة وجوديَّة قبل أن تكون سينمائيَّة.

الحديث عن الأشجار فيلم متعدِّد الأمزجة و الطبائع أيضاً، فهو حسُن العريكة الفلسفيَّة في حكاية المخرج صهيب قسم الباري التي تظهر وتختفي لماماً بين الحكايات الأربع الأخرى وهي حكايات عظيمة لقصة “وجود ملتزم” بالسينما كهم أصيل وليس مجرد هم عام.

هنالك حكاية “العدمي مؤلَّف القلب” الإنسان الذي يربط كرامة الإنسان بقدرته على الرفض، على الإصرار في التعبير عن الشعور بالغُربة ضمن شريحة من الحياة لم تعُد تحيا كما صارت بالنسبة له. موقف هذا الإنسان فلسفي وجودي بالأساس مثله مثل مواقف عظماء المخرجين في السينما العالميَّة الأخرى التي يبثونها عبر أفلامهم ضمن موجات عديدة. “العدمي مؤلَّف القلب” مثل الأمريكي كريستوفر نولان راهنا كان يتمنى أن يصبِغ الحياة بحس الفكاهة العدمي عبر أفلامه المتأمِّلة بعُمق في أزمة الإنسان أمام عالم موحش، عديم الإنسانيَّة، ومكرِّس طاقته لاستصال كل ما يبعث على المنكرات وعلى رأسه السينما. لا شيء يقبع هنا سوى العدم أمام مخرج فيلم “حفلة صيد” 1964 الفيلم المتوَّج في مهرجان طوكيو بالجائزة للعام 1970.

ربما لفهم هذه الحكاية يجب علينا أن نقوم بمقاربة للموضوع من وجهة النظر الفلسفيَّة التي لم تعد السينما بعيدة عنها منذ “رحلة صيد” أزليَّة مضادة لتسليع الفن كما في النموذج المضاد الذي يُقدِّمه مخرج سينمائي سلعي كوودي ألان. علينا أن نفهم أن أثر مخرج كوودي ألان على الرغم من كل ما يُمكن أن يقال عنه في مواقفه الوجوديَّة إلَّا أنه جعل من الفلسفة المعقَّدة أمراً طبيعيَّا في شاشة السينما وهو ليس المثال الوحيد لكنه المناسب لمحاولة فهم ومقاربة حكاية إبراهيم شداد مع السينما السودانيَّة. فبعد أن تمت أمركة نيتشة كما يقول ألان بلوم أحد رموز فلسفة ما بعد الحداثة والناقد السينمائي الشديد لتوجه ألان الفلسفي: لقد كانت روتنة ويبر هي أوَّل خطوة في أمركة نيتشة ثم أكمل وودي ألان ما بدأه ويبر وذلك بالقليل من مساعدة يساريي مدرسة فرانكفورت وكانت النتيجة هي امتصاص نيتشة امتصاصاً كاملاً من قبل الثقافة الشعبيَّة الأمريكيَّة. إذ يعتبر بلوم أن وودي ألان هو مهندس النسبيَّة الشعبيَّة في فن السينما. ففي فيلمه (THELIG) 1983 يُصوِّر وودي ألان إنساناً في قبضة العدميَّة. ذه ليق إنسان بلا ذات أو هويَّة ثابتة، فهو ينتحل باستمرار شخصيَّات الناس الذين يدورون حوله. فهو مرَّة جمهوري، مرَّة مافيوزي، مرَّة إمرأة، مرَّة حاخام يهودي راقص، ومرَّة هتلر. ومع ذلك لا يرتاح ذه ليق لأي دور من الأدوار التي يشعر أنه مرغم على لعبها وهذا ما يقوده إلى الشعور بعدميَّته التي تصبح مصدر القلق ولكن إلى حين؛ لأنَّ القلق الزائد ليس من سمَّات الأمريكي. إذ تسمح المعالجة النفسيَّة لزليغ باكتشاف علاج لمتاعبه العدميَّة وهذا العلاج هو أن يصبح زليق خالقاً لكيانه ولقيمه الخاصة. وعندما يتعافى زليغ تغمره السعادة فهو لم يعُد مرغماً على لعب الأدوار التي يتوقَّعها منه الآخرين. هكذا يحقِّق زليغ معنى الأصالة الهايدجريَّة، فعندما يُعلِّق أحدهم عرضاً أن اليوم جميل يعترض زليغ وماذا لو كان اليوم جميلاً؟ هكذا يتصالح زليغ مع عدميَّته.

حكاية شداد تكتمل خيوطها باستعادة هذه المساجلة الفلسفيَّة ولا أقل. فإذا نظرنا لها كحكاية صغرى ضمن حكاية السينما في السودان الكبرى لباخت الحياة ولم يبق شيء سوى العدم. ووسيلتنا لمكافحة القُبح تبدأ بإنتاجنا للجمال وجودياً وسينمائياً، وهذا مذهب فريد في فلسفة البراكسيس – النظريَّة والممارسة – جدير بأُفق مخرج مصاب بلعنة موهبة مهدرة مصقولة بالعلم والخبرة والرؤية الوجوديّة لما ينبغي أن تكون عليه الحياة: “ذه ليق” مين يا عمَّك دة واحد متحرِّش ساي. هكذا أتوقع أن يجيء رد إبراهيم شدَّاد على كلام شبيه صادر من موقف أخلاقي متزمت تجاه رأس المال وصنميَّة السلع والتشيوء، وهذه حكاية أولى ليس لها نهاية أكثر منطقيَّة من تلك التي انتهى بها فيلم الأشجار: “العدمي مؤلَّف القلب” والممسوس بالوفاء لقيمة الرفض كقيمة أخيرة لتأكيد كرامة الإنسان يصوِّب فوهة بندقيَّته ويطلق رصاص كلماته على عالم أخرس عن سماع سوى صوت الرَّصاص: إنَّها الدعابة على طريقة عدمي ينحاز وجودياً لرمزيَّة الراعي في كتاب نيتشة “هكذا تكلَّم زرادشت” الذي اعتبره بلوم مثال لمفهوم التجلِّي الوجودي. إذ عندما دسَّت أفعى كبيرة نفسها داخل حلقه إلى أن بدا الموت وشيكاً، عندئذٍ لاح له الحل: عُض! وعندما عضَّ بكل ما أوتي من قوَّة تجلى الراعي لنفسه في هيئة أخرى إذ لم يعُد راعياً بل سوبر مان. فإذا كانت الأفعى هي العدميَّة فإنَّ السوبرمان ليس من يهرب منها بل هو الذي يلتهمها بتلذُّذ.

الحكاية الثانية في خيط الفيلم بجانب حكاية “العدمي مؤلف القلب” هي حكاية “كائن الخُلد الجالس” الطيب مهدي، مخرج فيلم المحطة 1988 وهو الفيلم الذي تمَّ تصويره من منزلنا بالقضارف. حيث كان ميز الكاست منزلنا وكانت صدمتي كبيرة وأنا لم أبلغ السابعة بعد وأشهد تصميم مواقع التصوير وحركات الكاميرا وتوجيهات كان الخلد الجالس الذي يتحرَّك برشاقة فراشة. هذه حكاية أخرى داخل/ خارج الفيلم، أما الحكاية الثالثة فهي حكاية “الملك سليمان” وهي حكاية معروفة في الكُتب السماويَّة وفي نواحي الملازمين: بطلها مخرج فيلم أفريقيا: الطبل، الغابة، الثورة، وهو عادلٌ عدل سليمان وأحكم منه في مملكة الفوضى التي يقتلها الجوع للتحرُّر من قيود الإكراه. سيولة لا نهائيَّة عذبة وقادرة على العطاء بلا حدود فهي شجرة وارفة الظلال.

أمَّا الحكاية الرابعة فهي حكاية “الضحك كوسيلة للنجاة” والتي يحكيها في مشوار السينما في السودان إنسان كثير الهِّبيش يعشق رواية القصص ويتنفس الدُعابة هو سيدي الخليفة منار ود الأمير الحلو ومرتع طفولتي الباكرة في “مزرعة” منزلهم العامر بحي الأمراء. وهذه هي حكايات الفيلم الأربع بجانب الحكايتين الرئيسيتين وهما حكاية السينما في السودان، وحكاية مُخرج فنان ومسؤول هو صهيب قسم الباري.

الفيلم وثائقي صرف وشعري صرف لا يخلو من الفكاهة. وهو فيلم يشبه حكاية مخرج الفيلم نفسه من جهات عديدة. وثائقي من حيث انتماؤه لحقيقة القصة والسياق وصورة المكان وشواهد التاريخ الحيَّة والماثلة في ذاكرة حاضر نشط سريع الحركة، وروائي من حيث أنَّه كتب قصة السينما السودانيَّة تحت ظلال وارفة لأشجارها المثمرة وأنصبتها التذكاريَّة. هنالك لقطة واحدة في الفيلم مصنوعة أو مجسَّدة بمعزل عن الحكي الوثائقي ولكنها محوريَّة في الشعور بديمومة إيقاع الحياة تحت حطام مدينة لم تعد تقوى على احتمال نفسها من فرط القهر والزيف وفاشيَّة التديُّن الإسلاموي خلال الحقبة البائدة. إنَّها أقوى شهادة على عصر يمور بالتحوُّلات وبعث لأمل قديم بمستقبل ناهش للسينما في السودان. أما تلك اللقطة فهي لقطة قطرات الماء التي تتساقط على فاخورة عظيمة: تاف، تاف، تاف، تاف، تاف، تاف. النهاية