تمهيد:

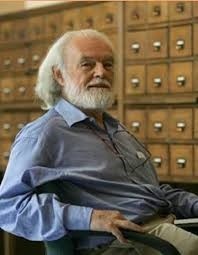

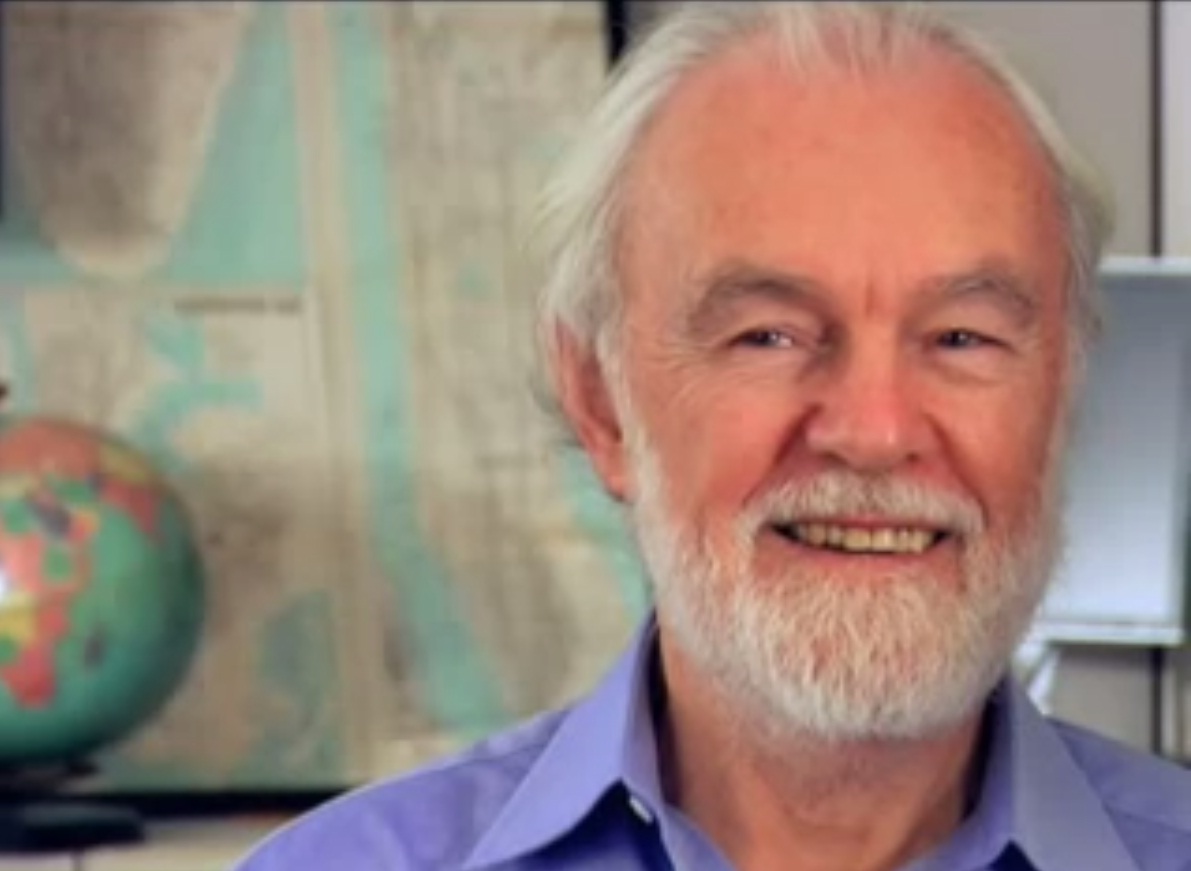

لقد مضى أكثر من قرن ونصف القرن منذ أن نشر كارل ماركس المجلد الأول من كتاب رأس المال. فهو كتاب مؤلف من ثلاثة مجلدات ضخمة ومرعبة، ربما يغوي العديد من القراء على تكبُّد مشقة قراءته كاملاً. الباحث الراديكالي ديفيد هارفي يعتقد بأنه لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. لعقودٍ عديدة وهارفي يُدرِّس كتاب رأس المال. فمحاضراته العامة حول المجلدات الثلاثة للكتاب متوفرة ومتاحة على شبكة الإنترنت مجاناً، كما تمت مُشاهدتها من قبل الملايين حول العالم. وهي تُشكِّل الأساس لسلسلة كتيباته (Companion Books) الشارحة للمجلدين الأول والثاني. وأحدث كتب هارفي الصادرة مؤخراً (Marx, Capital, and the Madness of Economic Reason) هو دليل مؤجز وشارح للمجلدات الثلاثة. ففي هذا الكتاب، يعالج هارفي اللاعقلانية المُتأصِّلة والملازمة للنظام الرأسمالي الذي المفترض أن تؤدي وظيفته أي شيء آخر سوى ذلك. وخلال هذه المقابلة، التي أجراها دانيل دِنفير لصالح برنامج (The Dig) الذي تبثه إذاعة راديو مجلة (Jacobin)، تحدث هارفي عن كتابه الأخير وقوى الخلق والتدمير المُتزامنة حدوثاً لرأس المال وعن التغيُّر المناخي ولماذا لا يزال كتاب رأس المال قيِّماً ويستحق العناء.

نص المقابلة الحوارية:

د.د: لفترة طويلة من الزمن وأنت تُدرِّس كتاب رأس المال، واضعاً لمحة مؤجزة عن كل مجلد من المجلدات الثلاثة….

د.ه: إن ماركس مُغرِقٌ في التفاصيل للغاية. وأحياناً يكون من الصعب الخلوص إلى معنى مُحدَّد يتمحوَّر حوله المفهوم الكلي لكتاب رأس المال. لكن في الحقيقة الأمر بسيط. فالرأسماليون يبدؤون يومهم بمبلغ معين من المال، يذهبون إلى الأسواق فيشترون بعض السلع كوسائل الإنتاج وقوة العمل المُنتجة، ومن ثم يستخدمونها في عملية انتاجية يقوم بها العمال، والتي تنتج سلعة جديدة تُباع بمبلغ معين من المال زائداً الربح، ومن ثم يتم إعادة توزيع هذا الربح بطرق مختلفة، في شكل ريوع وفوائد يُعاد تدويرها مُجدداً إلى أموال تبدأ بها دورة الإنتاج مرةً أخرى.

إنها سيرورة تداولية: فالمجلدات الثلاثة لكتاب رأس المال تعالج مختلف أوجه هذه العملية. فالمجلد الأول يُعالج الإنتاج، والثاني التدوير أو ما نطلق عليه ’’التحويل النقدي‘‘ ـ الطريقة التي يتم بها تحويل السلعة مُجدداً إلى نقد. أما المجلد الثالث، فيعالج التوزيع ـ كم يبلغ نصيب مالك الأرض من الأرباح، وكم يبلغ نصيب الرأسمالي، وكم يبلغ نصيب التاجر، قبل أن يتم تدويرها كلها وتحويلها مجدداً خلال هذه السيرورة التداولية. فهذا ما أحاول تدريسه. لذلك يفهم الناس العلاقات بين المجلدات الثلاثة لكتاب رأس المال، فلا يتوهون كُلياً في أي مجلد أو في أيٍّ من أجزائها جميعاً.

د.د: أنت تختلف عن الباحثين الآخرين المتخصصين في دراسة ماركس. فالاختلاف الأساسي الأول هو أنك تولي اهتماماً أكبر بالمجلدين الثاني والثالث، بالإضافة إلى المجلد الأول، بينما في الغالب يجد عدد كبير من الباحثين المجلد الأول مثيراً للإهتمام، لماذا؟

د.ه: هيَّ مهمة، لأن هذا ما يقوله ماركس. فهو يقول بشكل أساسي في المجلد الأول: “في هذا المجلد الأول أعالج كذا، وفي الثاني أعالج كذا، وفي الثالث أعالج شيئاً آخر‘‘. من الواضح أن ثمَّة فكرة كلية كانت تستحوذ على عقل ماركس عن تدوير رأس المال. فخطته كانت أن يعمل على تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء أساسية في المجلدات الثلاثة. لذلك، فأنا أتبِعُ فحسب ما كان ماركس يقول أنه يقوم بفعله. والآن تتمثَّل مشكلة هذا الكورس في أن المجلدين الثاني والثالث لم يكتملا أبداً، ولا يبعثان على الرضى كالمجلد الأول.

أما المشكلة الأخرى فتتمثَّل في أن المجلد الأول يُعد رائعة أدبية، بينما المجلدين الثاني والثالث أكثر تقنية وصعوبة في تتبعهما. لذلك فبوسعي أن أفهم إذا ما كان يرغب الناس في قراءة ماركس بإحساس معين، مُنشرح ومُبهج، فإنهم سوف يعلقون في المجلد الأول. لكنني أقول ’’لا، فإذا ما رغبت حقاً في إدراك ما يرمي إليه مفهومه عن رأس المال، عندئذٍ لن يكون بمقدورك أن تدركه على أساس أنه يتمحور فحسب حول الإنتاج، وإنما أيضاً حول تدوير رأس المال وعرض السلعة وبيعها في السوق وتوزيع الأرباح‘‘.

د.د: أحد المفاهيم التفسيرية الذي يُحظى بالأهمية ونحتاج إليه لفهم هذه الدينامية من التوَّسع الثابت الذي يُحفِّز الرأسمالية ويحركها ـ هو ما تطلق عليه ’’اللامحدودية الضارة‘‘، مُقتبساً هيغل. وضِّح لنا ماذا تعني بها؟

د.ه: أنتَ عثرت على فكرة ’’اللامحدودية الضارة‘‘ في المجلد الأول. إذ ينبغي على النظام أن يتوَّسع، لأنه دائماً ما يتمحورحول تحقيق الربح وخلق ما يسميه ماركس ’’فائض القيمة‘‘ الذي يتم استثماره مجدداً في خلق مزيد من الفوائض. لذلك، فرأس المال يتمحور حول التوَّسع الثابت. وما يحدث هو إنك إذا ما كنت تُحقِّق معدل نمو ثابت تبلغ نسبته 3% سنوياً، عندها ستبلغ تلك النقطة التي يكون فيها حجم التوَّسع هائلاً للغاية. ففي عصر ماركس، كان العالم يتوَّافر على فضاء للتوسع، بينما الآن نتحدث عن معدل نمو مركب يبلغ 3% لكل شيء. وهو ما يحدث في الصين وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية، لتبرز المشكلة: إلى أي فضاء ستمضي لكي تتوَّسع من خلاله؟ هكذا تحدث ’’ اللامحدودية الضارة‘‘.

في المجلد الثالث، يقول ماركس ربما الطريقة الوحيدة التي تجعل التوَّسع ممكناً أن يتم بواسطة النقد. لأن حركة الأموال لا تحدها حدود. فإذا ما تحدثنا عن استخدام الأسمنت أو شيئ من هذا القبيل، فإننا سنجد أن هنالك محدودية مادية تحد من إمكانية إنتاج الكمية التي تريد إنتاجها. لكن باستخدامك للأموال، فبوسعك أن تضيف فحسب أصفاراً للمعروض المالي العالمي. إذا ما ألقيت نظرة على ما فعلناه بعد الأزمة المالية 2008م، ستجد أننا أضفنا أصفاراً للمعروض المالي العالمي من خلال ما يطلق عليه سياسة ’’ التيَّسير الكمي‘‘. فتلك الأموال كانت قد تتدفقت مرةً أخرى إلى البورصات وأسواق المال، ومن ثم حدثت فقاعات الأصول، وعلى وجه الخصوص في سوق العقارات.

لقد بلغنا الآن وضعية غريبة: ففي كل منطقة من مناطق المتروبول كُنتُ قد زرتها، توجد فقاعة ضخمة في أسعار الأصول العقارية والإنشاءات، كل ذلك يتغذى من حقيقة أنه يتم ضخ المزيد من الأموال ولكن لا يعرف لها أي منفذ لكي تتدفق من خلاله باستثناء استخدامها في المضاربة والتلاعب بقيم الأصول.

د.د: لقد نلت تأهيلك الأكاديمي بوصفك جغرافياً. وبالنسبة لك، يتمحور تفسير كارل ماركس للنظام الرأسمالي بشكل جوهري حول التعامل مع مشكلات الفضاء والزمن. فالأموال والإئتمان هي أدوات يتم توَّسلها لحل هذه المشكلات. وضح لنا لماذا محورا الفضاء والزمن بالغا الخطورة؟

د.ه إن معدل الفائدة يتمحور حول الخصم من المستقبل. والاستدانة تتمحور حول إفلاس المستقبل. إن الدين هو مطالبة تلاحق مستقبل الإنتاج. لذا، فالمستقبل يكون مُرتهناً للإفلاس، لأنه كان ينبغي علينا أن نُسدِّد ديوننا: أسأل أي طالب استدان 200,000 دولار. إن مستقبل الطلاب يكون مُرتهناً للإفلاس، لأنه كان ينبغي عليهم سداد ديونهم. إن إفلاس المستقبل هو جزء ذو أهمية قصوى لما يتمحور حوله كتاب رأس المال.

تبدأ مادة الفضاء في التكوُّن عندما تبدأ أنت في التوَّسع. فهنالك إمكانية دائمة لأخذ رأس مالك والذهاب به إلى فضاء آخر، وذلك إذا لم يكن بإمكانك التوَّسع في فضاء معين. فعلى سبيل المثال، كانت بريطانيا في القرن التاسع عشر تنتج الكثير من رأس المال الفائض، والذي يتدفق الجزء الأكبر منه إلى أمريكا الشمالية، وجزء منه إلى أمريكا اللاتينية، وجزء آخر إلى أفريقيا الجنوبية. لذا، ثمة بُعد جغرافي يتعلَّق بذلك.

إن توَّسع النظام يتمحور حول وجود ما أطلق عليه ’’الكوابح المكانية الثابتة‘‘. تواجهكَ مشكلة الآن: لقد حصلت على فائض من رأس المال، لكن ماذا ستفعل به؟ حسناً، يوجد كابح مكاني ثابت يحول تنظيمياً دون شغل حيز فضاء التوَّسع، مما يعني أن تذهب إلى الخارج والقيام ببناء شيءٍ ما في أي مكان آخر من العالم. فإذا كان لديك قارة “غير مأهولة” كأمريكا الشمالية في القرن التاسع عشر، عندئذٍ يكون لديك مساحات شاسعة يُمكنك أن تتوسع من خلالها، بينما الآن نجد أن أمريكا قد تمت تغطيتها بالكامل.

إن عملية إعادة التنظيم الفضائي لشغل حيز التوَّسع لا تتمحور ببساطة حول التوَّسع، وإنما أيضاً حول إعادة البناء. لقد شهدنا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا مرحلة تفكيك القدرات والبنى الصناعية، ومن ثم إعادة تشكيل بنية المنطقة وهيكلتها من خلال ما يسمى بإعادة الإعمار والتطوير الحضري، لتتحول من ثم مصانع القطن في ماساشوستتس إلى مجمعات سكنية فاخرة. نحن الآن نعيش مرحلة نفاد الزمن والفضاء معاً. ولعل هذه من أكبر مشكلات الرأسمالية المعاصرة.

د.د: لقد تحدثت عن أن المستقبل يكون مُرتهناً للإفلاس. فمن الواضح أن هذا المصطلح قابلاً للتطبيق عندما نأتي إلى ديون المنازل…

د.ه: لهذا السبب أعتقد أن مصطلح ’’الإفلاس‘‘ مُهِّماً للغاية. فالملايين من الناس كانوا قد فقدوا منازلهم عند حدوث الأزمة، ليصير مستقبلهم رهينة للإفلاس. لكن في نفس الوقت، نجد أن اقتصاد الديون لم يختف بعد. ربما اعتقدت بعد وقوع الأزمة المالية 2007-2008، بأن ثَّمة توقف قصير قد حدث عن خلق مزيداً من الديون. لكن في الواقع، ما تراه هو أن حجم الديون الهائلة في تزايد مستمر.

إن الرأسمالية المعاصرة تُثقِلُ كاهِلُنا بالديون بشكل متزايد. لذلك ينبغي أن يشغلنا هذا الأمر جميعاً. فكيف يتم سدادها؟ وبأي وسيلة؟ أم أننا مقبلون على نهاية مرحلة ضخ المزيد والمزيد من الأموال التي لن تجد لها مكاناً تنفذ إليه وتتدفق سوى المضاربات والتلاعب بقيم الإصول؟

فهذا يحدث عندما نبدأ في بناء هذه الأشياء التي يستثمر فيها الناس، لا لكي يسكنونها. فمن أكثر الأشياء إدهاشاً حيال الصين المعاصرة، على سبيل المثال، نجد أن هنالك مُدناً بأكملها تم بناؤها ولم يقطنها أحد بعد. حتى مِن قِبل الناس الذين اشتروها، وذلك لأنها تُمثِّل استثماراً جيداً.

د.د: من الواضح أن قضية الإئتمان هي التي قادتك إلى اقتباس عبارة جاك دريد ’’جنون العقل الاقتصادي‘‘. فالشائع لدى عامة الناس، استخدام الجنون والمرض النفسي لوصم الأفراد الذين يعانون من مرض عقلي أو لديهم القابلية المرضية للإصابة به. ولكن ما وَّضحه لنا ماركس، وشرحتهُ كُتبك أيضاً، هو أن النظام الرأسمالي هو فعلياً مُختل ومُمُرض نفسياً ومُصيب بالجنون…

د.ه: لعل أفضل مقياس لذلك هو تفحُّص ما حدث خلال الأزمة المالية. فرأس المال ينتج الأزمات بشكل دوري. من إحدى خصائص هذه الأزمة أنه صار لديك فوائض من العمالة ـ أناس عاطلون ولا يعرفون كيف يعتاشون ـ وفي نفس الوقت لديك فوائض من رأس المال تبدو غير قادرة على إيجاد مكان تنفذ إليه لكي تُحقِّق عائداً مجزياً. لديك الآن نوعان من الفوائض يوجدان جنباً إلى جنب، في وضعية تكون خلالها الحاجة الاجتماعية مآسة ومزمنة.

فعلياً، نحتاج إلى وضع رأس المال والعمالة معاً لخلق أشياء. لكن ليس بإمكانك القيام بذلك، لأن ما تريد الحصول عليه لن يكون مُربحاً، وإذا كان غير مُربح فرأس المال لا يحقق ذلك. إننا نمضي قُدماً صوب الانهيار. ولسوف ينتهي بنا ذلك إلى تواجد فائض رأس المال وفائض العمالة جنباً إلى جنب. ولعل هذا يُمثِّل ذروة اللاعقلانية. لقد علمونا أن النظام الاقتصادي الرأسمالي نظام عقلاني للغاية. لكن ذلك ليس صحيحاً. فهو فعلياً ينتج لاعقلانيات فظيعة.

د.د: لقد كتبت مؤخراً في مجلة (Jacobin) أن ماركس كان قد افترق عن الاشتراكيين الأخلاقيين كبرودون، وفورير، وسان سايمون وروبرت أوين. فمن هولاء الاشتراكيون، ولماذا وكيف افترع ماركس مساره بعيداً عنهم؟

د.ه في مراحل تطور الرأسمالية الباكرة، كانت هنالك مشاكل واضحة ناجمة عن شروط العمل. فالعقلاء والنُبهاء من الناس، كالبرجوازيين والحرفيين المتخصِّصين، أخذوا ينظرون إلى ذلك مرعوبين. لقد تنامى نوع من الاشمئزار الأخلاقي ضد العمليات التصنيعية. فالعديد من هولاء الاشتراكيون الأوائل كانوا أخلاقيين، وفق ذلك المعنى الايجابي لهذا المصطلح، مُعِّبرين عن حنقهم، قائلين بإمكانية بناء مجتمع بديل قائم على أسس الرفاه المجتمعي والجمعيات التعاونية والتكافلية، وقضايا من هذا النوع.

لقد تفحَّص ماركس هذه الوضعية، قائلاً بأن المشكلة الفعلية لرأس المال ليست في لا أخلاقيته كلياً، وإنما هي لحد كبير في افتقاره للحس الأخلاقي. كما أن محاولة مقاربة هذه المشكلة من خلال العقل الأخلاقي لن تمضي بعيدأً، لأن النظام يتخلَّق ذاتياً ويعيد إنتاج نفسه ذاتياً. علينا معالجة عملية إعادة الإنتاج للنظام الرأسمالي. فماركس كان قد نظر إلى رأس المال بالكثير من العلمية، قائلاً بأننا نحتاج الآن إلى تغيير النظام ككل. لم تكن المسألة تتعلَّق فحسب بتنظيف المصانع ـ إذ صار علينا التعامل مع رأس المال ومعالجته.

د.د: هل شاهدت كارل ماركس الشاب “الفيلم” ؟

د.ه: لقد شاهدت الفيلم والمسرحية. فماركس رمز عصره. كما أنني أرى أنه من المثير للاهتمام أن ننظر إليه من خلال هذا المنظور. لكن الشيء الذي أود فعلاً قوله، نحن لانزال نعيش في مجتمع مدفوع بتراكم رأس المال. فماركس كان قد استخلص خصائص عصره وتحدث عن ديناميات التراكم الرأسمالي، مشيراً إلى طبيعته التناقضية ـ فأنظر كيف يسجننا جميعاً، بقوته الدافعة هذه، في الديون. لقد قال ماركس أننا نحتاج إلى أن نمضي أبعد من الاحتجاج الأخلاقي، بحيث يتعلق ذلك بوصف العملية النسقية للنظام والتي نحتاج لمواجهتها والتعامل معها لفهم دينامياته. لأنه بخلاف ذلك، يحاول الناس خلق نوع من الإصلاح الأخلاقي ، ثم يتم إقرار الإصلاح الأخلاقي وتجيِّيره بواسطة رأس المال.

من الرائع حقاً أن يكون لدينا الإنترنت. فالجميع كان قد اعتقد من البداية بأنه بمثابة تكنولوجيا تحرُّرية عظيمة، ربما تسهم في منح المزيد من الحرية للإنسان. لكن أنظر الآن ماذا حدث له. لقد تمَّ السيطرة عليه بواسطة الشركات الاحتكارية العملاقة التي تجمع بياناتنا وتمنحها لأنواع مختلفة من الشخصيات القذرة التي تستخدمها لتحقيق أغراضٍ سياسية.

لقد انبثق شيءٌ ما بوصفه تكنولوجيا تحرُّرية حقيقية، لكنه فجأة تحول إلى وسيط ناقل للقمع والاضطهاد. وإذا ما تساءلت عن ’’كيفية حدوث ذلك؟‘‘، عندها قد تُرجع سبب ذلك إلى أن بعض البشر الأشرار الموجودين في الخارج هم من فعلوا ذلك، أو أن الطابع النسقي المُنظِّم لحركة رأس المال دائماً ما يتسبب في ذلك، متفقاً مع ما يراه ماركس.

ما من فكرة خيِّرة وأخلاقية إلا وحولها رأس المال إلى شيء آخر مُرعب. فعلى وجه التقريب، كلما لاح مشروع يوتوبيا في الأفق، خلال المائة سنة الماضية، تحوّل إلى ديستوبيا بفعل الدينامية الرأسمالية. فهذا ما أشار إليه ماركس، قائلاً ’’عليك بمواجهة هذه العملية. فإن لم تفعل ذلك، لن تكون قادراً على خلق عالم بديل تتحقق فيه الحرية الإنسانية للجميع‘‘.

د.د: دعنا نتحدث عن تناقضات هذه العملية. فماركس كان من أشد منتقديِّ الرأسمالية، لكنه كان معجباً أيضاً بقواها التدميرية الخلاقة. فعلى سبيل المثال، اعتقد ماركس بأن الرأسمالية مرحلة متقدمة عن الإقطاع. فكيف ينبغي لنا التفكير في هذه القوى التدميرية اليوم؟ فالكثير مما تدمره الرأسمالية يبدو جلياً جداً الآن. ومن ناحيةٍ أخرى، فنحن نحتاج إلى نأخذ في الحسبان المداخيل الآخذة في الارتفاع في أماكن مثل الصين والهند، وعملية تشيِّيد البنى التحتية الضخمة التي تمضي قدماً في مثل هذه البلدان. كيف تُقارب هذه العمليات التناقضية؟

د.ه: أنت مُصيب بالإشارة إلى ذلك، لأن ماركس لم يكن ببساطة ناقداً للرأسمالية، ولكنه كان أيضاً مُعجباً ببعض الأشياء التي قامت ببنائها. وهو ما يمثل التناقض الأكبر على الإطلاق بالنسبة لماركس. لقد بنت الرأسمالية قدرات تنظيمية وتكنولوجية لخلق عالم أفضل. لكنها فعلت ذلك من خلال علاقات قائمة على السيطرة أكثر من التحرُّر والانعتاق. وهذا هو التناقض الأساسي. ولقد ظل ماركس يتساءل ’’لماذا لا نوَّظف كل هذه القدرات التنظيمية والتكنولوجية في خلق عالم حُرَّ أكثر من كونه متمحوراً حول السيطرة؟‘‘

د.د: ثمة تناقض يرتبط بالكيفية التي ينبغي أن يفكر بها الماركسيون حيال النقاش الدائر الآن حول العولمة، والذي أصبح أكثر تشويشاً وإرباكاً من أي وقت مضى. كيف تُفكِّر في الكيفية التي ينبغي أن ينظر من خلالها اليسار للنقاش الدائر الآن حول حمائية ترامب، على ذلك النحو المغاير والمختلف عن وجهة نظر الخبير الاقتصادي السائد؟

لقد أبدى ماركس فعلياً قبوله بالعولمة. ففي البيان الشيوعي، هنالك مقطع رائع يتحدث عن ذلك. لقد رآها بوصفها إمكانية تحرُّرية. لكن مرةً أخرى، فالسؤال المطروح هو لماذا لا يتم استغلال هذه الإمكانات التحرُّرية؟ لماذا تم توظيفها كأداة لهيمنة طبقة على أخرى؟ حسناً، فمن الصحيح أن بعض الناس في العالم حسَّنوا من مستوى مداخيلهم، لكن يوجد ثمانية أشخاص يملكون ثروة تبلغ قيمتها ما يملكه حوالي 50% من سكان العالم.

يقول ماركس إنه ينبغي علينا القيام بفعلٍ ما حيال ذلك. ولكي نقوم بذلك علينا ألا نكون حالمين، بقولنا ’’نُريد العودة إلى النظام الإقطاعي‘‘ أو ’’ نُريد أن نعيش اعتماداً على الأرض ‘‘. علينا التفكير في مستقبل إصلاحي تقدمي، مستخدمين كل وسائل التكنولوجيا التي نملكها، ولكن بتوظيفها لأغراض اجتماعية أكثر من تكديس الثروة وتكريس السلطة في أيدي القلة القليلة.

د.د: هو ذات السبب الذي دفع ماركس للافتراق عن معاصريه الاشتراكيين الرومانسيين، من حيث افتقار النظريات الاقتصادية الليبرالية ونموذج الاقتصاديين السائد إلى الفهم الكلي الشامل، مُستشهداً بما اقتبسته أنت من ماركس: ’’إن كل تفسير سببي يميل الاقتصاديون إلى طرحه حيال الأزمة، هو بمثابة تعزيم وإخفاء نابذ للتناقض، وبالتالي، فإن هذا التناقض حقيقي و يُسِّبب الأزمات. إن رغبة المرء في إقناع نفسه بأن هذه التناقضات لا وجود لها، تُماثل في نفس الوقت التعبير عن رغبة زائفة مفادها أن هذه التناقضات، والتي هي فعلياً موجودة، لا ينبغي لها أن توجد‘‘.

د.د: ما الذي يزعم علم الاقتصاد السائد تعيِّينهُ و القيام به، وما الذي يُسقطه أو يخفيه هولاء الاقتصاديون خلال هذه العملية؟

د.ه: إنهم يمقتون التناقضات. إذ لا يتسق ذلك مع رؤيتهم للعالم. فالاقتصاديون يحبون مقاربتها من خلال ما يسمونه بالمشكلات، زاعمين بأن لهذه المشكلات حلول. أما التناقضات، فلا. فهي تتواجد معك طوال الوقت، لذلك ينبغي عليك أن تُحسن إدارتها.

د.د: إذ صاروا يُعِّمقون ما يطلق عليه ماركس ’’التناقضات الحادة‘‘. فكيف تعامل هولاء الاقتصاديون مع حقيقة تواجد فائض رأس المال وفائض العمالة، جنباً إلى جنب، خلال أزمات الثلاثينيات أو السبعينيات، أو خلال الأزمة التي حدثت مؤخراً، فما من أحد كان قادراً على امتلاك مفتاح لغز إرجاعهما معاً لكي يتم توظيفهما حتى تحقق عملية الإنتاج أغراضها الاجتماعية؟

لقد حاول كينز فعل شيء حيال ذلك. لكن على العموم، العديد من الاقتصاديين لم يكن يملكون أي فكرة عن التعامل مع هذه التناقضات، بينما ماركس يقول بأن التناقض من طبيعة التراكم الرأسمالي، ومن ثم يتسبَّب هذا التناقض في إنتاج الأزمات بشكل دوري، والتي تؤدي بدورها إلى إهدار الحيوات وخلق البؤس. إن هذه الأنماط من الظواهر ينبغي أن يتم تعييِّنها ومعالجتها. فعلم الاقتصاد السائد يفتقر لطريقة التفكير الفعَّالة في التعامل معها.

د.د: وفيما يتعلَّق بهذا التناقض، إنكَ تصف في كتابك: ’’إن فائض رأس المال وفائض العمالة يوجدان جنباً إلى جنب، بحيث يبدو ما من طريقة لإرجاعهما معاً. فكيف تمت الإحاطة بهذين الشيئين ـ فائض رأس المال وفائض العمالة ـ خلال الأزمة التي حدثت مؤخراً، وهل الكيفية التي وجدا بها معاً مرةً أخرى تمخَّض عنها شكل جديد من الرأسمالية يختلف عن ذلك الذي كان سائداً قبل وقوع الأزمة؟ وهل ما زلنا نعيش في ظل النيوليبرالية، أم ثمة شيء ما جديد آخذ في التجذُّر؟

د.ه: تمثَّلت الاستجابة للأزمة المالية 2007- 2008 في معظم أجزاء العالم ـ باستثناء الصين ـ في الخضوع بشكل مُضاعف لسياسات نيوليبرالية تقشفية أكثر صرامة، مما جعل الأمور أسوأ. ومنذ ذلك الحين، صار لدينا استقطاعات أكثر. إن هذه السياسة ليست فعَّالة. فببطء، أخذت معدلات البطالة تنخفض في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها بالطبع قفزت في أماكن كالبرازيل والأرجنتين.

د.د: لينخفض معدل نمو الأجور بشكل حاد…

د.ه: نعم، فالأجور لن ترتفع أبعد من ذلك. ومن ثم، هنالك ما بدأت القيام به إدارة ترمب. لقد انتهجت هذه الإدارة بعض السياسات النيوليبرالية الصريحة للغاية. فالميزانية التي تم إقرارها، في ديسمبر الماضي، هي وثيقة نيوليبرالية صريحة. فهي تفيد بشكل أساسي حاملي السندات وأصحاب رؤوس المال، وتُقصي البقية جانباً. أما الشيء الآخر الذي حدث، هو إلغاء القيود التنظيمية الذي يفضله النيوليبراليون. إن إدارة ترمب ضاعفت من رفع القيود التنظيمية على البيئة وقوانين العمل وكل شيء آخر. لذا، هنالك فعلياً خضوع مضاعف للحلول النيوليبرالية.

لقد اكتسبت الحُّجة النيوليبرالية الكثير من الشرعية خلال ثمانينات وتسعينيات القرن المنصرم، وذلك بوصفها فكرة تحررية بكيفية ما . لكن، ما من أحدٍ سيصدق ذلك بعد الآن. فالجميع يدرك الآن بأنها عمل خادع يزيد الأغنياء ثراءً ويجعل الفقراء أكثر فقراً. لكننا الآن بدأنا نشهد الظهور المُتصاعد والمحتمل للنزعة الحمائية القومية ـ العرقية، والتي هي نموذج مختلف عن النيوليبرالية. لكن هذا لا يعني بأنها تنسجم بشكل كبير مع مُثُل النيوليبرالية. وربما يتم توجهينا الآن من خلال شيءٌ ما أقل مدعاة للسرور بكثير من النيوليبرالية، حيث يتم تقسيم العالم إلى كيانات حمائية تتحارب فيما بينها حول التجارة أو أي شيء آخر.

إن حُّجة شخص ما شبيه باستيف بانون تزعم بأننا نحتاج إلى توفير الحماية للقوة العاملة الأمريكية من التنافس في سوق العمل، وذلك من خلال الحد من الهجرة. فبدلاً من إلقاء اللوم على رأس المال، أنت تلوم المهاجرين. والشيء الثاني، هو القول بأنه يمكننا أن نحصل على الدعم من المواطنين بفرض التعريفات والرسوم الجمركية وإلقاء اللوم على المنافسة الصينية. في الواقع، لديك الآن سياسة يمينية تجد قدراً كبيراً من الدعم والمساندة، لمعاداتها للمهاجرين ونقل الصناعات إلى الخارج. ولكن في حقيقة الأمر أن أكبر مشكلة تواجهها الوظائف ليست نقل الصناعات إلى الخارج، وإنما التغيُّيرات التكنولوجية. فحوالي 60% أو 80% من البطالة التي بدأت ترتفع وتزيد منذ سنوات الثمانينات، حدثت نتيجة للتغييرات التكنولوجية. ربما 20% أو %30 من البطالة حدثت بسبب نقل الصناعات إلى الخارج.

لكن الآن يتبنى الجناح اليميني بعض السياسات. وهذه السياسيات لا يجري تطبيقها الآن في الولايات الأمريكية، وإنما أيضاً في المجر والهند، وإلى حدٍ ما، روسيا. لقد بدأت الآن السياسات القوميةـ العرقية الاستبدادية في تقسيم العالم الرأسمالي إلى كيانات متحاربة. فنحن نعرف ماحدث مع مثل هذا النوع من الأشياء في الثلاثينيات. لذلك ينبغي أن نكون أكثر انشغالاً بها. فما من إجابة الآن للأزمة الرأسمالية. فمع بلوغنا ذلك المستوى الذي ستطغى من خلاله النزعة القومية ـ العرقية على النيوليبرالية، سنعيش في عالم أقبح بكثير مما كنا فيه بالفعل.

د.د: هذه التناقضات قوية داخل الائتلاف المحافظ الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية. لكنني أعتقد أنه من الخطأ أن يبدأ الناس يرونها بوصفها علامة جديدة. لقد ظلَلت هذه التناقضات كامنة لفترة طويلة من الزمن.

د.ه: آه، أجل. فعلى سبيل المثال، في بريطانيا، في أواخر ستينيات القرن الماضي، ساد آنذاك خطاب آينوك بويل الذي يتحدث عن ’’أنهار الدم‘‘، وذلك إذا ما واصلنا العمل بسياسة الهجرة هذه. فالحماسة المعادية للمهاجرين كانت موجودة من حولنا منذ فترة طويلة من الزمن. لكن تم التعامل معها وإدارتها، خلال سنوات الثمانينيات والتسعينيات، بالإبقاء عليها تحت السيطرة. وذلك بسبب وجود نوع من الدينامية الكافية للاقتصاد الرأسمالي العالمي، جعلت الناس يقولون ’’هذا النظام التجاري المفتوح والتبادل التجاري الحر وسياسات الهجرة المتسامحة والملائمة سوف تعمل كلها من أجل صالحنا‘‘. ومنذ ذلك الحين، جرت الأمور في الاتجاه الآخر.

د.د: لقد أشرت إلى القوة الهائلة للأتمتة. ما الذي يقوله ماركس عن الأتمتة، وما الذي تستنتجه من قوله؟ وهل نهاية العمل أضحت قريبة حقاً؟

د.ه: أتيتُ إلى الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1969، وذهبتُ إلى بلتيمور. كانت هناك مصانع الحديد والصلب الضخمة، والتي وظفت حوالي 37 ألف شخص. وبحلول العام 1990، كانت هذه المصانع لا تزال تنتج نفس الكمية من الفولاذ، ولكنها تستخدم 5000 ألف شخص. والآن تلاشت هذه المصانع إلى حد كبير. فمحور كل ذلك هو أنه في مجال التصنيع قضت الأتمتة على الوظائف بالجملة، في كافة أرجاء المنطقة، وفي زمن وجيز. لقد أنفق اليسار الكثير من الوقت محاولاً الدفاع عن تلك الوظائف، ومطالباً باتخاذ إجراءات ضارية ضد الأتمتة. إن هذه الاستراتيجية خاطئة لسببين: فالأتمتة كانت قادمة على أي حال، وكُنت ستخسر في النهاية. ثانياً، لا أرى سبباً يكون بموجبه على اليسار أن يرفض بشكل مطلق الأتمتة. إن موقف ماركس، إن كان لديه موقف، هو أننا يجب أن نستغل الأتمتة والذكاء الاصطناعي، ولكن يجب علينا أن نفعل ذلك بطريقة تخفف من أعباء العمل.

إذ ينبغي على اليسار أن يعمل انطلاقاً من تلك السياسة التي نقول من خلالها ’’ إننا نرحب بالأتمتة والذكاء الاصطناعي، لكن يجب أن يوفرا لنا المزيد من وقت الفراغ‘‘. ولعل أحد أكثر الأشياء أهمية التي اقترحها ماركس، هو أن وقت الفراغ من أكثر الأشياء التي تحررنا وبإمكاننا أن نحصل عليه. فلديه عبارة جميلة تقول: ’’يبدأ عالم الحرية عندما نخلف عالم الضرورة وراءنا‘‘: أي، تخيُّل عالماً تُشبعُ فيه الضرورات. يومٌ أو أثنان للعمل في الإسبوع، وما تبقى من الزمن لأوقات الفراغ.

الآن لدينا كل هذه الابتكارات التي تُخفض من استخدام العمال في مواقع العمل، وفي المساكن أيضاً. لكنك إذا ما سألت الناس: ’’هل لديكم وقت فراغ أكبر مما كان لديك في السابق؟‘‘ ستكون الإجابة ’’لا، لدي وقت فراغ أقل من السابق‘‘. علينا تنظيم كل ذلك حتى يكون لدينا وقت فراغ أكبر بقدر الإمكان، بحيث يمكنك يوم الأربعاء، في الساعة الخامسة، الذهاب إلى أي مكان تشاء. فهذا هو نوع المجتمع الذي كان يتخيَّله عقل ماركس. إنها لفكرة واضحة. فما يمنعنا عن ذلك، هو استخدام كل هذه الأشياء التي تدُر الأرباح لغوغل وأمازون. وحتى نعالج العلاقات الاجتماعية والطبقية، بجانب كل ذلك، فإننا لن نكون قادرين على استخدام كل هذه الأجهزة والفرص الرائعة بطرق تفيد الجميع.

د.د: ما الذي تعتقده حيال مشاريع الدخل الأساسي للجميع؟

د.ه: في وادي السلكون يريدون الوصول إلى دخل أساسي للجميع، بحيث يحصل الناس على المال الكافي للدفع مقابل منتجات Netflix. فهذا هو الحال. فمن أي نمط سيكونه هذا العالم؟ نتحدث عن ديستوبيا. إن الدخل الأساسي للجميع يعني شيئاً واحداً، وهو أن المشكلة هي وادي السيلكون وهولاء الناس الذي يحتكرون وسائط الاتصال والترفيه.

فقد يكون الدخل الأساسي للجميع، في مرحلةٍ ما، ضمن الأجندة المطروحة، ولكنني لا أضعه في قمة أولوياتي السياسية. في الواقع، هناك جوانب متعلقة بالدخل الأساسي للجميع لها احتمالات سلبية عالية، وذلك وفق ما يقترحه نموذج وادي السيلكون.

د.د: هل تعتقد أن التغيَّر المناخي يسلط الضوء على حدود واضحة للتوَّسع الذي تتطلبه الرأسمالية ؟ أم أن الرأسمالية سوف تنجو من أزمة المناخ دون أن تصاب بأضرار، على الرغم من إلحاقها الأذى بالجميع؟

د.ه: يمكن لرأس المال أن ينجو من أزمة التغيُّر المناخي. في الواقع، إذا ما نظرت إلى الكوارث المناخية، يمكن لرأس المال أن يحولها إلى ما تسميه نعومي كلاين ’’رأسمالية الكوارث‘‘. لديك كارثة، حسناً، عليك القيام بعملية إعادة بناء. وهو ما يوفر الكثير من الفرص لرأس المال لكي تتعافى ربحيته من وراء الكوارث المناخية. ومن وجهة نظر إنسانية، أعتقد بأننا لن نخرج من هذا البئر على الإطلاق. لكن الأمر يختلف مع رأس المال. إذ يمكنه الخروج من مثل هذه الأشياء على المدى الطويل طالما أنها مربحة. فسوف يفعلون ذلك.

د.د: دعنا نتحدث عن المقاومة. لقد كتبت أن الإنتاج والاستهلاك هما وجهان أساسيان للرأسمالية، وأن ’’ النضالات الاجتماعية والسياسية ضد سلطة رأس المال، في السياق الكلي الشامل للسيرورة التداولية لرأس المال، تأخذ أشكالاً مختلفة، داعياً إلى أنواع متعددة من التحالفات الاستراتيجية، إذا ما أرادت النجاح‘‘، فكيف ينبغي لنا التفكير في العلاقة بين النضالات العمالية، من ناحية، وبين النضال ضد الدولة ـ ضد الاحتجاز الجماعي، وضد إخلاء سبيل المُّلاك أو الاقراض دون ضمانات ـ من ناحية أخرى؟

د.ه: إن من فضائل النظر إلى رأس المال في كليته الشاملة والتفكير في جميع أوجه السيرورة التداولية التي يخضع لها، هو أن تحدِّد مجالات النضال المختلفة. فعلى سبيل المثال، المسألة البيئية. فماركس يتحدث عن العلاقة الأيضية مع الطبيعة. لذلك، أصبحت النضالات التي تتمحور حول العلاقة مع الطبيعة ذات أهمية سياسية. ففي الوقت الحالي، سيقول الكثير من الناس المنشغلين بالقضية البيئية :’’ يمكننا أن نعالج هذه القضية بدون مواجهة عملية التراكم الرأسمالي‘‘. إنني اعترض على ذلك: إذ يتعين علينا في مرحلة معينة التعامل مع رأس المال، وهو ما يعني أن معدل نمو ثابت يبلغ 3% يُعدُ قضية بيئية. فلن يكون هناك حل للمسألة البيئية دون مواجهة تراكم رأس المال.

هنالك جوانب أخرى، أيضاً. لفترة طويلة من الزمن ورأس المال يتمحور حول إنتاج رغبات ومتطلبات واحتياجات جديدة. إذ صار يتمحور حول انتاج النزعة الاستهلاكية. لقد عدت لتوي من الصين، ولاحظت أنه خلال الثلاث أو الأربع سنوات التي ذهبت فيها إلى الصين التنامي الهائل للنزعة الاستهلاكية. فهذا ما كان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ينصحان الصينين القيام به منذ عشرين عاماً، بقولهما ’’ إنكم تدخرون الكثير من الأموال، ولا تستهلكون بالقدر الكافي‘‘. لذلك نرى الآن الصين وقد أجبرت على التحوَّل إلى مجتمع استهلاكي حقيقي، ولكن هذه يعني أن رغبات ومتطلبات واحتياجات الناس آخذة في التحوَّل. فقبل عشرين عاماً، كان كل ما ترغب فيه، وتطمح إليه، وتحتاجه، هو الحصول على دراجة هوائية، والآن صرت تحتاج إلى سيارة.

فهنالك طرق مختلفة لحدوث ذلك. إذ يلعب ’’الرجال المجانين‘‘ للدعاية والإعلان دورهم في ذلك، لكن الأهم من كل ذلك هو خلق أنماط حياة جديدة كلياً. فعلى سبيل المثال، لقد كان أحد الخيارات التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من أزمتها سنة 1945 هو اتباع نظام الضواحي الحضرية، مما يعني ذلك خلق نمط حياة جديد كلياً. في الواقع، نجد أن خلق نمط حياة جديد كلياً ليس خياراً.

فنحن جميعاً نملك هواتف جوالة، وهذا ما نعني به خلق نمط حياة جديد، إلا أن هذا النمط ليس شيئاً يمكنني اختياره من عدمه بشكل فردي. إذ ينبغي أن يكون لدي هاتف جوال، حتى لو لم أكن أعرف كيف يعمل هذا الشيء اللعين. بالرجوع بالزمن إلى الوراء، لا يبدو الأمر كما لو أن شخصاً ما كان يرغب أو يريد أو يحتاج إلى هاتف جوال. لقد وُجِد الهاتف الجوال لسبب معين، ورأس المال وجد طريقةً ما لتنظيم نمط حياة حوله. الآن صرنا أسرى هذا النمط من الحياة، وهذا كل شيء. لنرجع إلى عملية خلق نظام الضواحي: ما الذي تحتاج إليه في الضواحي؟ تحتاج إلى ماكينة حشائش. إذا كنت ذكياً في عام 1954، لربما انخرطت في عملية إنتاج وتصنيع ماكينات الحشائش، لأنه كان على الجميع امتلاك ماكينة لجز الحشائش وتشذيبها.

الآن، هناك ثورات ضد أشياء معينة تحدث. لقد بدأ الناس يقولون: ’’أنظر، نريد أن نفعل شيئاً مختلفاً‘‘. لقد وجدت القليل من المجتمعات في كافة أرجاء المناطق الحضرية، وفي المناطق الريفية أيضاً، حيث يحاول الناس خلق نمط حياة بديل. إنني مهتم أكثر بأولئك الذين يستخدمون تقنيات جديدة، مثل الهواتف الجوالة والإنترنت، لكي يخلقوا نمط حياة من خلال أشكال علاقات اجتماعية مختلفة عن تلك التي تحملها خصائص الشركات وعن هياكل السلطة الهرمية التي نواجهها في حيواتنا اليومية.

إن النضال الذي يتمحور حول نمط حياة يختلف نوعاً ما عن النضال الذي يتمحور حول الأجور أو شروط العمل في المصانع. مع ذلك، ومن وجهة نظر كلية، فثمة علاقة بين هذه النضالات المختلفة. أنا مهتم بجعل الناس يرون كيف أن النضالات المتمحورة حول البيئة وإنتاج رغبات ومتطلبات واحتياجات جديدة والنزعة الاستهلاكية تكون مرتبطة بأشكال الإنتاج. ضع كل هذه الأشياء معاً، لتحصل على صورة كلية عما يكونه المجتمع الرأسمالي، مع تلك الأنماط من حالات عدم الرضى والاغتراب التي توجد في المكونات المختلفة للسيرورة التداولية لرأس المال التي يُعرِّفها ماركس.

د.د: كيف ترى العلاقة بين النضال ضد العنصرية وهذه النضالات ضد الإنتاج والإستهلاك؟

د.ه: يعتمد ذلك على مكان وجودك في العالم. فهذه الأسئلة أساسية. هنا، في الولايات المتحدة الأمريكية، تُعد هذه القضية ذات أهمية كبرى. فلن تواجهك نفس المشكلة، إذا نظرت إلى ما يحدث في الصين. ولكن هنا، تجد أن العلاقات الاجتماعية في حالة انشباك دائم مع مسائل الجندر والعرق والدين والإثنية، وما شابه ذلك. لذلك، لا يمكنك التعامل مع مسألة إنتاج أنماط الحياة أو أنتاج الرغبات والمتطلبات والاحتياجات، دون أن يشمل ذلك مسألة ما يحدث في أسواق الاسكان المُعَّنصرة، وكيف يتم استغلال المسألة العرقية بطرق مختلفة. فعلى سبيل المثال، عندما جئت إلى بلتيمور للمرة الأولى، كان من أكثر الأشياء التي تشهد إقبالاً هو استخدام صناعة العقارات في خلق التمايزات العرقية بجذب البيض والاستفادة من العائدات العالية في سوق الإسكان كوسيلة لجني مكاسب اقتصادية.

إن مسائل الجندر التي تنشأ حول مسائل إعادة الإنتاج الاجتماعي هي أيضاً ذات أهمية قصوى في مجتمع رأسمالي، وذلك بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. فهذه القضايا مُضَّمنة في عملية تراكم رأس المال. فعندما أتحدث عن كل ذلك، أجد نفسي في مأزق، لأنه يبدو لي أن عملية تراكم رأس المال أكثر أهمية من تلك الجوانب الأخرى. الجواب هو: لا، ليس هذا واقع الحال. لكن ينبغي على مناهضو العنصرية أن يتعاملوا مع الطريقة التي تتداخل فيها عملية تراكم رأس المال مع سياسات مناهضة العنصرية، ومن ثم العلاقة بين هذه العملية التراكمية وإدامة التمايزات العرقية.

هنا، في الولايات المتحدة الأمريكية، لدينا هذه المجموعة الشاملة والمتنوعة من هذه الأسئلة، والتي لها أهميتها القصوى. لكن، مرةً أخرى، هل يمكن معالجتها دون التعامل، في مرحلةٍ ما، مع الطريقة التي تُسرِّع بها وتُديم عملية تراكم رأس المال هذه التمايزات؟ الجواب على ذلك، بالنسبة لي، لا. لا أعتقد أن هذا ممكن. ففي مرحلة معينة، ينبغي على مناهضي العنصرية أن يكونوا أيضاً مناهضين للرأسمالية إذا ما أردوا الوصول عميقاً إلى الجذر الحقيقي للكثير من المشاكل.

د.د: أنت مشهور بعملك البحثي، لكن يبدو أنك معروف أكثر بوصفك أفضل من يُدرِّس ماركس. لماذا تعتقد أنه من المهم بالنسبة لليساريين خارج نطاق الأكاديميا الانشباك مع عمل ماركس ؟

د.ه: عندما تكون منخرطاً في العمل والنشاط السياسي، عادةً ما يكون لديك هدف محدد للغاية. دعنا نقول، التسمم بطلاء الرصاص في قلب المدينة. فأنت تنظم نفسك حول حقيقة أن 20% من الأطفال في قلب مدينة بلتيمور يعانون من التسمم بالرصاص. عندها ستنخرط في معركة قانونية، وتدخل في صراعات مع لوبيهات مُلاَّك الأراضي ومع كل أنواع المعارضين. فمعظم الناس الذين أعرفهم، ممن ينخرطون في أشكال ناشطة من هذا النوع، يكونون مستهلكين للغاية بتفاصيل ما يقومون به، فهم غالباً ما ينسون موقعهم في الصورة الكلية ـ للنضالات التي يتم خوضها داخل المدينة، ناهيك عن العالم ككل.

دوماً ما تجد أن الناس بحاجة إلى المساعدة من الخارج. فمن السهل التعامل مع قضية طلاء الرصاص، إذا تواصلت مع الأشخاص المنخرطين في النظام التعليمي، الذين يرون الأطفال في المدارس يعانون من مشاكل التسمم بطلاء الرصاص. لتبدأ في بناء تحالفات. وكلما إزداد عدد التحالفات التي يمكنك بناءها، كلما كانت حركتك أكثر قوة.

إنني لا أحاول تدريس الناس ما ينبغي عليهم التفكير فيه، وإنما لكي يحاولوا خلق إطاراً للتفكير، وذلك حتي يكون بمقدورهم تبين موقعهم في مجمل العلاقات المعقدة التي تُشكِّل المجتمع المعاصر. عندئذٍ، يكون بوسعهم تشكيل تحالفات حول القضايا التي تمِّسهم، وفي نفس الوقت، تعبيئة قوَّاهم الخاصة لمساعدة الآخرين في بناء تحالفاتهم. إنني منخرط في بناء التحالفات. فلكي تبني تحالفات، ينبغي أن يكون لديك صورة شاملة عن المجتمع الرأسمالي. وبقدر ما تحصل عليه من قراءتك لماركس، أعتقد بأنه سيكون مفيداً.

الإزيرقاب ــ ضهاري بحري ــ الخرطوم

أغسطس 2018

إحالة تعريفية:

* ديفيد هارفي: ولد في العام 1935 وهو مُنظِّر اجتماعي وجغرافي ماركسي من أصل بريطاني وأستاذ لعلم الإنسان بمركز الدراسات العليا لجامعة مدينة نيويورك وأحد أهم الجغرافيين في العالم. بجانب كتاباته الجغرافية والأثنروبولوجية يتناول هارفي مواضيع متنوعة كالعدالة الاجتماعية، منطق الرأسمالية داخل إطارة البيئة المبنية، ما بعد الحداثة، وانتقاد الرأسمالية بشكل عام. تكمن أهمية هارفي في نقده للرأسمالية -خاصة في شكلها النيوليبرالي – وفي مركزية المفهوم الماركسي للطبقة الاجتماعية في تناوله. (المصدر: ويكبيديا).