لعل أحد الدروس الأكثر وضوحاً، تلك التي تجلّت خلال السنوات القليلة الماضية، يتمثَّل في أن الرأسمالية غير قابلة للفناء. وكان ماركس قد شبَّهها من قبل بمصاص الدماء، مع أن إحدى النقاط الصامتة لهذا التشبيه أخذت تفصح عن نفسها الآن: أن مصاصي الدماء يعودون دوماً إلى الحياة بعد أن شبعوا موتاً. وحتى محاولة ماو، في الثورة الثقافية، لكنس آثار الرأسمالية، ارتدَّ عليها انتصارها الظافر في نهاية المطاف.

إن ردود أفعال اليسار اليوم تجاه هيمنة الرأسمالية المعولمة وسيطرتها بشقها السياسي الداعم، الديمقراطية الليبرالية، تتجسَّد من خلال أساليب وافرة التنوع. فعلى سبيل المثال، ربما يتم التسليم بهذه الهيمنة، لكن مع الاستمرار في الكفاح من أجل إصلاح قوانينها من الداخل (ما يشار إليه بالديمقراطية الاجتماعية ـ الطريق الثالث). أو التسليم بأن الهيمنة وجدت هنا لتبقى، لكن مع ذلك ينبغي العمل على مقاومتها من خلال تلك “الاختلالات” التي تكتنفها. أو التسليم بلا جدوى كل هذا النضال، وذلك منذ أن أصبحت هذه الهيمنة توجه كل الآفاق، مع عدم وجود أي شيء بوسعنا القيام به فعلياً، باستثناء انتظار “العنف الديني” ـ نسخة ثورية من صيغة هايدجر: “وحده الله قادر على إنقاذنا”. أو الاعتراف باللاجدوى العارضة لهذا النضال. وتنحو النقاشات اليوم إلى القول بتعذر إمكانية أي مقاومة حقيقية للرأسمالية المعولمة، بعد اكتساحها الظافر لعالمنا المعاصر. لذا كل ما بوسعنا القيام به، إلى أن تتجدد الروح الثورية للطبقة العاملة المعولمة، هو مجابهة الممسكين بزمام السلطة بمطالب نعرف أنهم غير قادرين على تحقيقها، ودون ذلك الانسحاب والانكباب على الدراسات الثقافية، حيث يكون بوسع أحدهم أن يبرهن بهدوء على العمل النقدي. أو بالتركيز على حقيقة أن المشكلة الأكثر جوهرية تتمثَّل في أن الرأسمالية المعولمة نتجت بشكل أساسي من المبادئ التي أنتجت بدورها التكنولوجيا أو “العقل الأداتي”. أو بما يفترضه أحدهم بإمكانية تقويض الرأسمالية وسلطة الدولة، وذلك ليس بالهجوم المباشر على كليهما، ولكن من خلال التركيز المستمر لحيز النضال في الممارسات اليومية، حيث يكون بوسع أحدهم “بناء عالم جديد”. فبهذه الكيفية، سيتم بالتدريج تقويض الأسس التي تنهض عليها سلطة الرأسمال والدولة، ومن ثم، وفي مستوى معين، تنهار الدولة (المثال الأبرز لهذا النهج هو حركة زاباتيستا). أو الأخذ بالمسار “الما بعد حداثي” بتحويل اللهجة من النضال المناهض للرأسمالية إلى أشكال متعددة من الكفاح الأيديولوجي ـ السياسي المقاوم للهيمنة، مشددين بذلك على أهمية الإفصاح المُطَّرد والمُستمر. أو بالبرهنة على أنه بإمكان أحدهم أن يُكرر، على المستوى الما بعد حداثي، الإيماءة الماركسية الكلاسيكية صوب حدوث “النفي الحتمي” للرأسمالية: فمع البزوغ المتصاعد “للعمل المعرفي”، أضحى التناقض بين الإنتاج الاجتماعي والعلاقات الرأسمالية أكثر ضراوة من ذي قبل، محققاً للمرة الأولى “الديمقراطية المطلقة”. (ربما هذا ما يمثله موقف هاردت ونيجري). إن هذه المواقف لا يتم تقديمها بكيفية تتحاشى بعض السياسات التصحيحية لليسار الراديكالي “الحقيقي” ـ فما يحاولون التمحور حوله يتمثَّل فعلياً في الإفتقار لموقفٍ ما. وعطفاً على ذلك، فإن هزيمة اليسار لا تمثل القصة الكاملة للثلاثين سنة ماضية. فعلى نحو لا يقل إدهاشاً، هنالك درس آخر تمخضَّت عِبرتهُ من الشيوعيين الصينيين الذي يعملون بشكل جدلي على توجيه النمو الأكثر وحشية للرأسمالية في التاريخ، ومن الديمقراطية الاجتماعية ـ الطريق الثالث لأوروبا الغربية. وباختصار، يحيل ذلك إلى: (يمكننا أن نفعلها بشكل أفضل). ففي المملكة المتحدة، كانت الثورة التاتشرية، في مرحلتها التاريخية، فوضوية ومتهورة وموسومة بمصادفات غير متوقعة. ووحده توني بلير من كان قادراً على مأسستها، أو بمصطلحات هيجيلية، على استنهاض (ذلك الذي تمظهر للمرة الأولى) كمصادفة محضة، كحادثة تاريخية، في مكمن الضرورة. إن تاتشر لمن تكن تاتشرية. لقد كانت تُمثِّل نفسها فقط. إنه بلير (أكثر من ماجور) من محَّضَ التاتشرية شكلها الحقيقي.

إن استجابة بعض نقاد اليسار الما بعد حداثي لهذا المأزق، تتمثَّل في الدعوة إلى محض المقاومة سياسات جديدة. فأولئك الذين لا زالوا يشددون على الكفاح ضد سلطة الدولة، بتركهم وحدهم لمصادرة سلطتها، يطالهم الاتهام بأنهم لا يزالون متصلبين في “النموذج القديم”. وكما يقول نقادهم، فإن المهمة اليوم تتمثَّل في مقاومة سلطة الدولة باستدراجها من حيزها، وذلك بخلق فضاءات جديدة خارج نطاق سيطرتها. ولعل هذا بالطبع يمثل الوجه الآخر للاستسلام للرأسمالية الظافرة. إن سياسات المقاومة لا تعني أي شيء لولا التفسير الأخلاقي الداعم لنهج الطريق الثالث. ولعل كتاب سيمون كريتشلي (مطالبة بلا حدود)، الصادر حديثاً، يُعد تقريباً التجسيد الأكمل لهذا الموقف. فبالنسبة لكريتشلي، فإن الدولة الديمقراطية ـ الليبرالية وجدت هنا لتبقى. إن محاولات التغلُّب على هذه الدولة كانت قد فشلت على نحو بائس. مما أفضى ذلك إلى موضعة السياسات الجديدة في حيز بعيد عن الدولة، تشغله الحركات المناهضة للحرب، والتنظيمات المدافعة عن البيئة، والمجموعات التي تتظاهر ضد العنف العرقي والجنوسي، إضافة إلى أشكال أخرى من المنظمات المحلية ذاتية التوجه. إذ ينبغي أن تنبثق سياسة مقاومة الدولة من الضغط على الدولة بمطالب من الصعب تحقيقها، ومن رفض حدود آليات الدولة. إن النقاش الأساسي حول إنفاذ سياسات المقاومة، من خلال حيز يبعُد عن الدولة، ينصب حول البعد الأخلاقي لدعوة “المطالبة بلا حدود” بالعدالة: إذ لا توجد دولة بإمكانها أن تستجيب لهذه الدعوة، ذلك لأن هدفها الذي لا تحده حدود يتمثَّل في أنها تعمل على تأمين إعادة إنتاجها الخاص (نموها الاقتصادي، السلامة العامة، إلخ). “وبالطبع”، يكتب كريتشلي: “إن التاريخ يكتبه عادةً أولئك الذين يحملون البنادق والعصي، وما من أحد بوسعه أن يتوقع هزيمتهم بالهجاء الساخر ومنافض من ريش. وكما يُفصِح تاريخ العدمية اليسارية المتطرفة عن ذلك بشكل بليغ، ما إن يُفلِت أحدهم اللحظة حتى يلتقط الآخر العصي والبنادق”. إذاً، لا ينبغي على المقاومة السياسية الفوضوية أن تبحث عن محاكاة وعكس التسلُّط البدئي العنيف الذي تعارضه. لذا، ما الذي ينبغي قوله لكي يقوم ديمقراطيو الولايات المتحدة الأمريكية بفعله؟ توقفوا عن المنافسة على سلطة الدولة وانسحبوا إلى تلك الاختلالات التي تكتنفها، تاركين هذه السلطة للجمهوريين، ومن ثم تدشين حملة مقاومة فوضوية للدولة؟ وما المحتمل أن يفعله كريتشلي إذا ما واجه خصماً مثل هتلر؟ أليس من المؤكد في مثل هذه الحالة أن يكون من واجب أحدهم أو بإمكانه أن “يحاكي و يعكس التسلط البدئي العنيف”، بينما يعارضه آخر؟ ألا ينبغي على اليسار أن يلتقط التمييز بين تلك الظروف التي يلجأ فيها أحدهم إلى العنف لمجابهة الدولة، وبين نظيرتها الأخرى التي كل ما يُفعل من خلالها أن يكون بوسع أحدهم أو ينبغي عليه استخدام “الهجاء الساخر ومنافض الريش”؟ إن غموض كريتشلي يكمن في هذا الاستنباط المعكوس الغريب: فإذا ما وجدت الدولة هنا لتبقى، وإذا كان من المستحيل التغلب عليها (أو على الرأسمالية)، فلماذا إذن ننسحب بعيداً عنها؟ لما لا نعمل من داخل الدولة؟ ولماذا نرفض التسليم بالافتراض المبدئي الأساسي للطريق الثالث؟ ولماذا نقيد أحد الأشخاص بسياسةٍ ما، وكما يشير إلى ذلك كريتشلي: “تدعو إلى إخضاع الدولة للمساءلة، وإلى تأسيس نظام للمحاسبة، ليس من خلال القيام بذلك بعيداً عن الدولة، مع أنه من الممكن أن تتبدى الرغبة في القيام بذلك من خلال إحساس يتوبي حالم، وإنما بشكل أفضل أو بتحقيق الأثر الخادع لهذه السياسة؟”. إن هذه الكلمات توجه ببساطة الدولة الديمقراطية ـ الليبرالية والحلم بسياسات “مطالبة بلاحدود” فوضوية توجد في علاقة طفيلية متبادلة: إذ يقوم العملاء الفوضويون بالتفكير الأخلاقي، فيما تضطلع الدولة بتسيير المجتمع وتنظيمه. إن عميل كريتشلي، الأخلاقي ـ السياسي الفوضوي، يفعل ذلك بوصفه الأنا الأعلى الذي يعمد بارتياح لمحاصرة الدولة بمطالبه، وتحاول الدولة بدورها بشكل أكبر الإيفاء بهذه المطالب، ليتجسد المُذنب مرئياً بشكل أكبر. ومن خلال الانسجام مع هذا المنطق، فإن العملاء الفوضويين لا يركزون توجيه مقاومتهم على الديكتاتوريات المفتوحة، وإنما على نفاق الديمقراطيات الليبرالية، ليطالهم الاتهام بخيانتهم لمبادئهم الخاصة الأصيلة.

إن المظاهرات الضخمة التي اجتاحت لندن وواشنطن لمناهضة الحرب على العراق، في السنوات القليلة الماضية، تمثل حالة نموذجية لهذه العلاقة التكافلية الغريبة بين السلطة والمقاومة: إذ إن التناقض الذي نتج عن ذلك تمثل في أن كلا الطرفين تحقَّق لهم الإرضاء. إذ عمد المتظاهرون إلى حماية أرواحهم الجميلة. فكل ما فعلوه حيال ذلك، أنهم أعلنوا بوضوح رفضهم لسياسة حكومتهم تجاه العراق، ليتقبل أولئك الممسكون بزمام السلطة ذلك بهدوء، حتى أنهم حققوا كسباً من ذلك: فليس فحسب، أن المتظاهرين لم يكن بوسعهم بأية وسيلة كانت منع صدور قرار الحرب على العراق، ولكنهم أيضاً خدموا في سبيل شرعنتها. لذا، كانت رد فعل جورج بوش على حشود المتظاهرين، الشاجبين لزيارته إلى لندن، فعالاً: “ها أنتم ترون، هذا ما نحارب من أجله، لذا فما يفعله الناس هنا ـ التظاهر ضد سياسة حكومتهم ـ من الممكن أن أيضا أن يفعلوه هناك في العراق!”.

ومن اللافت أن يتعارض المسار الذي اختطه هوغو شافيز، منذ العام 2006م، مع المسار الذي اختاره اليسار الما بعد حداثي: فبعيداً عن مقاومة سلطة الدولة، فقد قام شافيز بانتزاعها (أولاً بواسطة محاولة انقلابية، وثانياً بمحضها طابعاً ديمقراطياً)، موِّظفاً بشكل فعال أجهزة الدولة الفنزويلية لتحقيق أهدافه. لذا، فقد اتجه إلى عسكرة الأحياء الشعبية، وبتنظيمه لدورات تدريبية للوحدات العسكرية، ليصل الرعب ذروته: إذ شعر وقتها بالآثار الاقتصادية على حكمه الناجمة عن مقاومته للرأسمالية (كالنقص الطارئ في بعض السلع في الأسواق المدعومة من قبل الدولة)، ليعلن من ثم خطته بشأن دمج الأحزاب المؤيدة له (24 حزباً) في حزب واحد. حتى أن بعض حلفائه أخذوا في التشكيك حيال هذه الخطوة: ما الذي سيأتي به الإنفاق على حركات شعبية أفعمت الثورة الفنزويلية بالحيوية؟ مع أن هذا الخيار، رغم خطورته، ينبغي الإقرار به ومصادقته؛ فالمهمة تكمن في خلق حزب جديد لا تتماثل وظيفته مع وظيفة حزب الدولة الاشتراكي (أو البيروني)، وإنمايعمل كحزب وسيط لنقل حراك الأشكال الجديدة من السياسات (مثل لجان الأحياء الشعبية الفقيرة). فما الذي ينبغي قوله لشخص مثل شافيز؟ (لا، لا تنتزع سلطة الدولة، انسحب فحسب، اترك الدولة لحالها والوضع الراهن كما هو). فشافيز دوماً ما يُنبذ بوصفه مُهرِّجاً ـ ولكن هل عدم الانسحاب من الممكن أن يحوله إلى نسخة من ماركوس الذي يحيل إليه الآن اليساريون المكسيكيون بوصفه (ماركوس نائب القائد)؟ فاليوم نجد أن كبار الرأسماليين ـ بيل غيتس، الشركات الملوثة للبيئة، صائدو الثعالب ـ هم من “يناهضون” الدولة ـ إن الدرس المطروح هنا يتمثل في أن ذلك الشيء الذي يفضي إلى التدمير لا يكمن في عدم التشديد على مطالب “لا محدودة”، نعرف أن أولئك الممسكين على زمام السلطة غير قادرين على الإيفاء بها. فمنذ أن أصبحوا يعرفون أننا نعرف ذلك، عندها أضحى موقف “مطالبة بلا حدود” لا يسبب أي مشكلة لهؤلاء الممسكين بزمام السلطة: “لكم هو رائع أن تبقونا بمطالبكم النقدية في عالم من ذلك النمط الذي من المحتمل أن الكل يريد أن يعيش فيه. ولسوء الحظ، أننا نعيش في عالم حقيقي، حيث ينبغي علينا أن نفعل ما هو ممكن”. وعلى النقيض من ذلك، فإن الشيء الذي علينا أن نفعله يتمثل في أن نحاصر أولئك الممسكين بزمام السلطة ونضغط عليهم بمطالب استراتيجية محددة ومنتقاة بدقة، تلك التي لا تتسق مع نفس الحجة والتبريرات.

:Reference

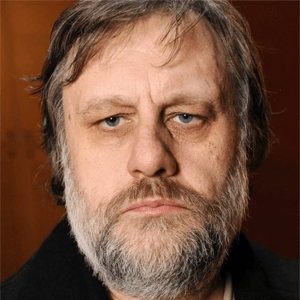

Resistance Is Surrender: What do about Capitalism – Slavoj Žižek-

London Review of books -Vol. 29 No. 22 · 15 November 2007- page 7 | 1722 words-

*سلافوي جيجِك: هو فيلسوف ومنظِّر اجتماعي وناقد ثقافي سلوفيني، له مساهمات في النظرية السياسية ونظرية التحليل النفسي والسينما النظرية، كما يُعد أحد كبار الباحثين في معهد علم الاجتماع بجامعة ليوبليانا. كما عمل أستاذاً زائراً لدى جامعة شيكاغو، وجامعة كولمبيا، وجامعة برنستون، وجامعة نيويورك، وجامعة منيسوتا، وجامعة كاليفورنيا، وغيرها من الجامعات. ويشغل حالياً منصب المدير الدولي لمعهد بيركبك للعلوم الإنسانية بجامعة لندن. ويكتب جيجك في العديد من المواضيع مثل: الرأسمالية، الأيديولوجية، الأصولية، العنصرية، التسامح، التعددية الثقافية، حقوق الإنسان، البيئة، العولمة، حرب العراق، الثورة، ما بعد الحداثة، ثقافة البوب والأوبرا والسينما واللاهوت السياسي والدين، وغيرها من القضايا المعاصرة.