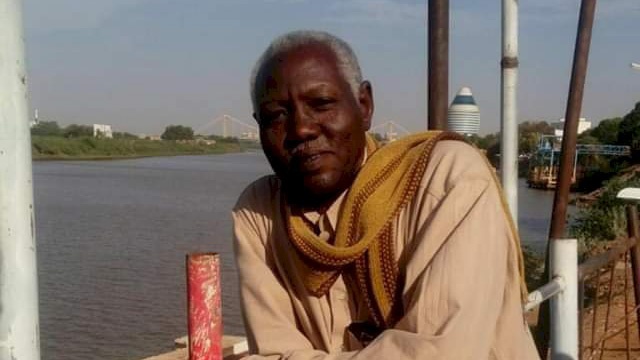

شحاذ في الخرطوم.. درامية المهمّش

(ليس لي مذهب شعري، فقد حاولت التعبير عن نفسي بصدق)

نارالمجاذيب / المقدمة

توطئة:

المدونة الشعرية عند المجذوب تتجاذبها عدة أشكال تعبيرية ومن هذه الزاوية يظل النص نصاً مراوغاً ومنفلتاً ومستعصياً على المقاربة، هذا الشعر لا يقر على شكل من الأشكال الشعرية. كتب المجذوب القصيدة العمودية في أنصع جماليتها والتزامها الشكلي الصارم، وكتب شعر التفعيلة في أبعد مراميه المتجاوزة، وكتب قصيدة النثر رائداً في مكونها الجمالي والمفاهيمي، فهو أبعد الشعراء السودانيين عن القرار والثبات. فالتجربة التدوينية عنده(تجربة الكتابة نفسها) تجربة مفتوحة تستثمر كل مكونات التجريب.

ومع حاجة الشاعر العربي الحديث والمعاصر للتعبير عن واقعه الإنساني ووعيه الفني والجمالي الجديدين برزت أساليب تقنية جديدة تمنح الشاعر حرية تناول تجربته وواقعه تناولاً فنياً درامياً ينأى به عن الغنائية الصرف ليصبح نموذجه الفني في القصيدة مستقلاً عن ذاتيته. وهذا الأمر يقربه من الموضوعية. وهو ما دفع بعض النقاد إلى اعتبار هذا الأسلوب الدرامي تدخلاً قصصياً أو روائياً في النسيج الشعري.

وإذا كان الشاعر العربي اقترح عدداً من الأشكال الشعرية.. عبر استحضار شخصيات ابتدعها أواستدعاها من التاريخ الأدبي أوالأسطوري، فإن المجذوب يستدعي شخصيات من الواقع الاجتماعي خاصة المهمشين (انظر العناوين التي يقترحها الشاعر: شحاذ في الخرطوم / ماسح الأحذية / بائعة الفول / بائعة الكسرة / النشال… الخ).هذه الشخصيات من الواقع السوداني،هي الآخر غير المتعين بدرجات موقعه داخل البنية الاجتماعية (المهمش/ المهمل).

***

يقول المجذوب في اللقاء الإذاعي الذي أجرته معه إذاعة راديو صوت أمريكا في يونيو 1978 في برنامج سلسلة كتاب من أفريقيا أجرى الحوار لي لانكرز- وترجمه بانقا إلياس:… أما أشعاري اللاحقة فهي انعكاس للأشياء التي حدثتك عنها عند مجيئي إلى الخرطوم عن الشحاذين والعميان…إلخ. أحاول أن أعطي هذه الأشياء معانيها أحاول أن أخلق لغة تعطيها ألوانها المحلية لتجعل القارئ يشعر حقيقة بأن هذه الأشعار التي بين يديه من السودان. «المصدر صحيفة الرائد».

إن التقاط المجذوب للشخصيات المحلية المهمشة من مركزها الهامشي وإعادة تبنينها داخل الخطاب الشعري.. يجعله من الفرادة والتفرد بمكان عالٍ.. كناص يملك المقدرة المتعالية في إمكان توظيف هذه الشخصيات كرموز بمنأى وفرادة عن شعراء الحداثة العربية في استدعائهم لأساطير تموزية بابلية أو إغريقية يونانية أو شخصيات من الثقافة العربية.

يقول عبده بدوي: والأسلوب الواقعي يظهر بوضوح عند عدد كبير من الشعراء يجيء في مقدمتهم محمد المهدي ( مجذوب ) – هكذا دون ال التعريف – الذي عرف كيف يمد ظله على كل التيارات والذي عرف الوقوف بتؤدة عند الواقعية وأول ما يقابلنا عنده هو الحديث عن الفقر لا من منظور تمجيده – كما فعل التجاني يوسف بشير- ولكن من منظور الضيق به وأدانته في بعض الأحيان.(1)

تحاول هذه المقاربة الوقوف والنظر في قصيدة «شحاذ في الخرطوم» للشاعر السوداني محمد المهدي المجذوب. التي كتبت في 23/ 6/ 1969 م وصدرت الطبعة الأولى منها في 1984م، الناشرون دار الثقافة للنشر والإعلان. الرسومات والتصميم: حسين جمعان: الخطوط العربية: السر حسن سيد أحمد.

***

شحاذ في الخرطوم تنتمي إلى ما بات يعرف في الدراسات النقدية بالقصيدة الديوان، وهي التي يمكن تعريفها: هي شكل من أشكال القصيدة التي تمتد ديواناً كاملاً وبالتالي تصبح عملاً فنياً مستقلاً، يعبر فيه الشاعر عن تجربة متكاملة، ويقدم من خلاله رؤية شاملة لحدث أو تجربة إنسانية، وهذا الطول يعطي الشاعر مساحة كبيرة جداً للتعبير عن أبعاد التجربة بتفاصيلها كافة، وحرية في التنويع والتلوين في استخدام التقنيات الشعرية المعاصرة كحشد الرموز والأساطير والانفتاح على الأجناس الأدبية الأخرى والتنويع في أنماط البناء الفني وغيرها.

***

إن القصيدة عند المجذوب قصيدة مشحونة بمكونات عدة، تتبدى هذه المكونات في قدرة المجذوب على استثمار عدد من تقنيات الكتابة في تجاور، إذ لا تشعر معها بغرابة النص، بل يبدو ملتحماً وتتماهى فيه الحدود التجنيسية؛ فهو يستثمر ويوظف خصائص السرد لدرجة أنك تشعر كأن النص يستند بكليته على السرد. كما أن ثمة درامية تحتل القصيدة (شحاذ في الخرطوم) أحدثها التوتر الناشئ بين الصوتين اللذَين يتشكّل النص من تفاعلهما؛ صوت الشاعر وصوت الشحاذ، وعدد من الأصوات الأخرى الممتدة في حيز النص وهذا الذي يردنا إلى منشأ المقاربة التي سميناها (شحاذ في الخرطوم.. درامية المهمش) من حيث أنها صراع في محاولة لكشف إيماءاته بين جدل الداخل والخارج، إذ لا تخفي المكونات الدرامية والتصويرية في شعر المجذوب على أحد.

***

وقف الشحاذ في يديه صرخة وقرعة وطمع منكسر الأنفاس، دموعه العمياء لم يسجلوا غناءها الجميل. وأذناه تريان زحمة البنك وتنفضان قسوة الخطى نافرة عنه، وتمسكان رحمة الخطى مقبلة عليه. أعصابه تضربها سيارة وينهر بوقها مستعلياً محذراً يسبه.

انسربت لئيمة تحثو التراب في وجوهنا خفيفة الرأس كبيرة العيون – مغرورة جميلة أنيقة صغيرة كامرأة ناعمةٍ بزوجها الثري مقفراً إلا من الذهب.

إن الاستهلال هو اللحظة الزمنية التي يتأسس فيها النص بدءاً في الفضاء الذي هو الشارع كمكان متعين أولي، لذا عبره ينفتح المشهد الشعري بوصف الشحاذ، هذا الوصف الذي يضعنا في قلب المشهد منذ الوهلة الأولى، فنحن أمام صورة الشحاذ، في يديه صرخة وقرعة / منكسر الأنفاس / دموعه العمياء، عين الشاعر اللاقطة تجسد صورة الشحاذ من في إطارها الخارجي من خلال عدد من الانزياحات في اللغة لإحداث الأثر الجمالي للصورة / أذناه تريان زحمة البنك / تنفضان قسوة الخطى نافرة عنه / تمسكان رحمة الخطى / نافرة / مقبلة بالتضاد التقابلي، فتنبني صورة الشحاذ شاخصة أمام المتلقي / القارئ.ويتصاعد المشهد من خلال خلق المقابلة بين حالة البؤس المتمثلة في صورة الشحاذ وبين دال السيارة ببوقها الذي ينهره في استعلاء / انسرابها متصفة باللؤم / تحثو التراب ليس في وجه الشحاذ في كل الوجوه التي لا تختلف عن هذا الشحاذ. خفيفة الرأس كبيرة العيون / مغرورة جميلة أنيقة / صغيرة كامرأة ناعمة / بزوجها الثري / مقفراً إلا من الذهب. في تواتر الصفات المختصة بالسيارة نلمح الموقف الفكري الذي يتبناه الشاعر.

***

الله ربنا كريم ! تصدقوا عليَّ أهل الخير مما قسم الكريم يا كريم يا كريم يا كريم

صوت من القاع طفا شباكه ينشرها على غبار العابرين مسرعين

يكرر السؤال فاقعاً، ملوناً مرقعاً متكئاً عليه تارة كأنه عصاه

السؤال يتبع السؤال شجرٌ ينمو، يستر شوكه بالورق الشاحب من أهدامه أحرقها السموم والعرق.

الصوت الذي يضيع في الفراغ، النداء المتكرر المستمر مثل أشجار تنمو وهو واقف في السموم الحارقة يتصبب عرقه. ينتهي منكسراً في مواء يهتز بين العلو والهبوط، حفيف الخطى الذي يمزقه، لينكفئ على نفسه يفتش فيها عن الآخر، النفس المرقعة، نفس أصابها البلى، الآخر الذي يشكل الأحلام في هناءاتها.

***

وينشط النداء تارة متلفعاً كأنما يبصرهم أتوه بالغداء.. حلم ينسل في نهاره الكفيف

دجاج محمر ما هذه الأشياء المتحرشة الصارخة الرائحة وجدتُ ريقي كم الصحن؟ الكتلة.

إذا كان الشاعر يجرد في الرمز إشارة، أو يختزل معنى، فإنه يحيل القارئ إلى مضمون الرمز وفحواه، وما فيه من قص، ينضاف إلى رصيد النص المعنوي والبنائي. (2)

يتداخل صوت الشاعر بصوت الشحاذ: (وندرك أن الصوت ذو طبيعة زئبقيّة، فينسل بعد ذلك مخترقاً النص الشعري ليشكل الحيز(الأعلى / الأسفل) المتداخل للأصوات كلية، ويبدأ منه، دجاج محمر، يبدو ضمير المتكلم واضحاً / وجدت ريقي كم الصحن؟ الكتلة!.

الكتلة هذه المفردة التي لها حقل من الاشتغالات الخاصة داخل النظم اللغوية في الثقافة السودانية، حيث أنها من التعبير المرتبط بالسلوك (المندهش أوالمستغرِب) من حدث ما-ودائماً ما يكون عظيماً – والتي يمكن أن نعدها بقليل من التحوير لما يسميه مايكل ريدي في (الاستعارات التي نحيا بها) من استعارة المجرى، فهذه الاستعارة أي استعارة المجرى تخفي وراءها الكثير من مسائل عملية التواصل.

***

الله وحده في فمك المزبد صرخة فقاعها انطفأ على يديك

يا صاحب القرعة هاك !

واهتز صائد الأصداء طال رمقه للطعم طافياً يرنو إليه سمك محاذر مداور ينقر طُعْمَه جفول

ويلقف القرش بمخلف، وأستشف نشوة في وجهه الذليل كيف سره القليل… أم تعلم الحكمة من خميرة العجين – ود حرام.

يبدأ الشاعر في الاقتراب من شخصية الشحاذ ممهداً لبدء حوار مشتبك معها، متخذاً من الوضع النفسي للشخصية مدخلاً، علاقة الشحاذ بالقرش الذي حرك فيه الرضا بالقليل مما جعل الشاعر يتساءل كيف له بهذا الرضا على قلته، مرتكزاً على خبرة سابقة أشار إليها بخميرة العجين – ود حرام (هذا اللفظ يستعمل في السودان غالباً ليس للسب أو الانتقاص ولكن لتبيان أن الشخص المسمى يتميز بالحنكة والدهاء أوالفهلوة).

وحين وضعت قرشاً ثانياً في يده صحا منتفضاً مستغرباً من لعبي وأطرق في حيرة وعجب هل تمطر السماء قروشاً ؟ المليون ميل مربع قطعة نقدية صغيرة تنتعش الملايين في ظهرك، الليل كله برش وزحف وصرير، آدم وهابيل وقابيل والحية، كسرة وملاح، الحج لمن استطاع إليه سبيلا، العرج والعميان والمجذومون يستطيعون، الهبوب جبل ينهد فوقنا. الطوفان حق مشروع، دعِ الذباب رزقه مقدر / طائرات الأعيان ذباب مهيب.

يواصل المجذوب مبيناً الحالة النفسية للشحاذ، بالقرش الثاني يكبر الاستغراب ويبدو مستفهماً بعد يأسه من الأرض أي الناس الذين يمرون به ولا يعطونه. ينتقل المجذوب في جمل قصيرة فيتناص مع ما هو ديني وما هو أسطوري وما هو تاريخي / ثقافي، المليون ميل مربع قطعة نقدية صغيرة / الليل كله برش وزحف وصرير / آدم وهابيل وقابيل والحية / كسرة وملاح / الهبوب جبل ينهد فوقنا، ثم يركز على فكرة تثوير الواقع (الطوفان حق مشروع) وهذه الفكرة من الأفكار الأصيلة لدى المجذوب وهي تشكل موقف المجذوب الرافض لكل قيم القهر والاستبداد والإذعان. هذه الرموز الإحالات اللغوية تكشف قدراً من المعاناة التي يعيشها الشحاذ.

***

وهاك قرشاً ثالثاً

ولحس القرش وشمه لعله مزور والتفتا إلىَّ ما نقلت ظلي من ظله

يسقط من عيونه الضريرة – ظل قدميَّ ظل قدميه، قاعدتان وتمثالان

القرش بيننا علاقة واشتبكت نفسي بنفسه وبدأ الحوار واتكأ – وا خجلتا – رحمتي جدار

ويده ممدودة إلى الطريق تسمع الزحام والخطى مدها وجزرها والرزق عند الله يأتيه لأنه بصير، والصبر فضيلة

العجز وجنة الفقير وفي السماء رزقكم

يتخلق من خلال المقطع السابق الصوت الذي يتخذ المونولوج (الحوار الداخلي) المنفرد بين صوتين لشخص واحد أحدهما هو صوته الخارجي العام؛ أي صوته الذي يتوجه به للآخرين، والآخر صوته الداخلي الذي لا يسمعه أحد غيره، وكنه يبرز من آن لآخر. هذا الصوت الداخلي – إذ يبرز لنا كل الهواجس والخواطر والأفكار المقابلة لما يدور في ظاهر الشعور أو التفكير، إنما يضيف بعداً جديداً من جهة، ويعين على الحركة الذهنية من جهة أخرى. (3) (ظل قدميَّ ظل قدميه / قاعدتان وتمثالان / واشتبكت نفسي بنفسه). وإذ لا يخفى علينا أن شخصية الشحاذ تتحول لشخصية مهيمنة، فهي تشكل المحور الذي يقوم عليه النص.

وقفتي إليه تشغله عن الجباية

يجحدني لأنني في علمه مقدر مسخر أو مذنب يرجوشفاعة القرش من السعير

كأنما قرشي ليس تعباً وعملاً ورَحِماً بيني وبين سائل فقير – أرحمه لأنني أعرف أنني ظلمته والآخرون ظلموه حينما تصدقوا عليه – فجرد السيف وأنتحرْ به مجرَّدا

ويغدو الوعي التحريضي محفزاً لقضية الوعي بالعدالة الاجتماعية في ظل مجتمع مقهور بالفقر والسلطة الدينية والسياسية، وعدم التكافؤ. بخلق مقابلات تصويرية بين المتصدق الذي رمى فلساً في القرعة ليقيس حوله أي جاهه وطوله بذلة الشحاذ / وهو الناجي من هذه المحنة.

…

أنت شريكه في ماله كيف شكرته وكان أولى لولعنته

…

أما عرفت آخرين انتحروا ترفعاً عن السؤال وأكلوا القد وطوبوا بيوتهم سنة (6 هجرية).

…

كرري جزيرة نزرعها دماً حصاده مؤجل وحقنا مخلد في الأرض والسحاب

فقرك هذا لو علمت قدره

المجذوب مولع بإيجاد التناص والتعامل معه كداعم لخلق جمالية النص ومفضي بها في آن إلى أنساق ذات طبيعة بانية ومؤثرة، وهذه دلالة على ثقافة واسعة ومتشعبة، يحتوي المقطع على موقف يتجلى في انهيار البنية الاقتصادية المربوطة بتاريخ دولة المهدية التي ينظر إليها المجذوب كإحدى العلامات المهمة في تاريخ الصراع التحرري السوداني، ولكن هذا الدم الذي سفك أي زرع بلغة المجذوب الاستعارية نزرعه دماً لم يتم حصاده. وفي إلماحة: (فقرك هذا لو علمت قدره) في إشارة لمأثرة ثقافية (أعجب لرجل لا يجد قوت يومه ولا يخرج على الناس شاهراً سيفه).

هل أنت أعمى أيها الضرير

ممثل أنت على مسرحنا وكل دوره مصير ؟ وكيف وزعوا الأدوار في الرواية ؟ تريد أن تعرف الحكاية

أم أنت محتال فهاك أذني.. وأكتم السر فخبرني وبيننا قد تثمر المشاورة صدور الرجال صناديق، وقد أداويك…وفائض القيمة والإنتاج والتوزيع والمصادرة وشرعة العلاقة الجديدة، وسطوة الإضراب والنقابة..أعرف أسراراً

كثيرة وجاء في أمثالنا يدٌ فوق يدٍ رميتها بعيدة

هل محاولة المجذوب مجرد إشراك الشحاذ معه في المحاورة أم هي محاولة استدراجه للدخول من خلاله إلى مواقع فكرية وفلسفية يحاول المجذوب تمريرها كمواقف تستبطن قضايا الشحاذ نفسها؟

تتعالق حركية السؤال بمشافهة الذات والشحاذ، الذي اتخذت منه الذات الشاعرة رمزاً وتحاوره، لتصنع من هذا الجدل واقعاً تتحرك فيه، ومن جهة ثانية مقصدية النص المتجهة نحو الخارج.

أراك معرضاً

أراك معرضاً محاذراً أم أنت جاسوس أتى من بلدة مجاورة ؟

كيف احتملت قِحة الشمس وضيق صدرها وتعب المثابرة أم أنت ورل عجيب – مستر دارون يقرئك السلام – ألا تراه في لحية وافرة يؤلف الأنساب والأصول، جلدك هذا صبغة أم هو جلدك الذي صرخت في ميلاده.

أحب أن تسمعني ولا أرى نحوك قادماً، وكيف تذكر الله وأنت جزمة بين منافقين كفرة، الله أنزل الكتاب زيفوا آياته نقوداً – ومن تصدقا تدعو له؟ يحسب أنه نجا، ماذا يقول لو سبقته إلى الحوض بقرعتك؟

تنبني القصيدة في جملتها على الحوار وهو عنصر مؤسس في الدراما والتمسرح.ومن خصائصه الكشف عن أبعاد الشخصية، والبنية الحوارية هنا ذات مستوى حجاجي وليس إخبارياً مما يجعل العلاقة التواصلية تجنح للإقناع عبر طرح عدد من التصورات القابلة لأن تكون حجاجاً بامتياز، والتي يرمي من خلالها المتكلم لزحزحة المخاطب عن موقفه الذي يتمثل في الامتثال لوضعيته. الوضعية التي تم تقنينها في قبل المركوز الميتافيزيقي.

***

غنيت شعر البرعي جيداً، هل أنت شاعر تكسر الوزن وتغضب الخليل والنحاة، شعرك هذا بالغ الجدة والحداثة، تقول أعمى تجهل الكتابة، إن العمى من النجابة، فازبه الأولى تجنبوا مشاعل المظاهرة، لكنني أكتب لم تنسف كتابتي الأمير – لا تخف -لا تلتفت فنحن وحدنا أم تبصر الشرطي في عماك قادماً، كتابتي لم تنسف الأمير – لا تخف – بصمته كالآية الشريفة.

إن العملية التواصلية هنا تبدو مستندة إلى مطالبة الغير بالمشاركة في الرأي وهي تتجاوز عملية الإبلاغ والنقل إلى التأثير والتبليغ. وهذا ما ذهب إليه «فيليب بريتون» في كتابه الحجاج والتواصل بتقديم مقترح المثلث الحجاجي يكون فيه المرسل عارضاً والمرسل إليه معروضاً عليه واستبدال الرسالة بالرأي. الذي يحتاج في حالة عرضه على الغير إلى دعم يكون بحجج قابلة للدحض.

أراك لا تصغي فأنت جاحد كالآخرين شربوا دمي وأكلوا سلامتي، وهل ألومهم، رحمتهم لضعفهم لأنني ضعيف، حسبتني مغفلاً أم مخبراً صوتك هذا كم رأيته تملقا..وكم رأيته تسلقا، ينفضونه عنهم خيوط عنكب تمر في الهواء.

إن السخرية التهكمية المستبطنة، واقعة في مستوى عميق من المعاني التي تفكك ظاهرة الصراع إلى مركبات تجعل القرب من أسبابها ممكناً والنظر في المنشأ الفكري وراءها. وفي قصة البصيرة أم حمد ما يتحقق به النظر في المعضلة التاريخية القابعة خلف مستوى الأسطورة في سمتها الحكائي البسيط.

شككتني في واقعي وضجري وعملي وحكمتي،- أتحلب الناس حجارة وتشرب اللبن ! إنك ممسوخ وإنني أكاد أن أجن – أتامرني بالصبر والنهوض ! هذي قمة الشطارة – ذكرتني صاحبة البصارة

يا أم حمد تدبري وفكري فثورنا قد أدخل في برمة العجين رأسه فخبرينا كيف سألوها كيف نخرج الرأس من البرمة

قالت : أقطعوا الرأس فقطعوا الرأس، وسألوها كيف نخرج الرأس من البرمة

قالت : حطموا البرمة وأذهبوا بالرأس وانظروا في حكمتي.

وقبضت أجرتها وذهبت تجيب عن أسئلة أخرى ومشكلات.

ويمعن الشاعر في تكوين المفارقات وللمفارقة تجليات كثيرة تبدأ من البسيط وتنتهي في تركيبات معقدة. وغالباً ما تتمثل في قول شيء ما للتدليل على شيء نقيض، أو للتحريض على التفكير في أمر ما خارج الدلالة المباشرة للقول، أوالصورة، أوالإيحاء المباشر. عبر حيوية السرد في أقطعوا / حطموا / قبضت أجرتها.

واسمك ماذا ؟

رمضان ! هذا هوالبيان – أبوك أبلغ الناس – أنت صائم الدهر !

الجوع مجدك العظيم – التسؤل جميعه في اسمك – لا يشبع قط والجوفي الدنيا موائد في العالم الثاني…الخلد في انتظار حضرتك. وتعشق الحور

…

اسمع نصيحتي

لو عقلت لاتَّحذت سبحة ومبخراً ومظهراً وطرحة تستر وجهك المجدور أيها الفصيح والعمى مؤهلات، تسحر النسوان تعقد النذور، تطلق الزوجة بالعمل، ترأس وفداً، تثأر لليراق، تحفظ كتاب الديربي كاسباً من الحقائق المزورة – السيد المحتال أنت مثله، أم أنت معطيه الذي جمعت زيارة تدنيك من آمالك الكبار.

“إن السخرية باعتبارها نوعا من الرؤية إلى العالم، لا تتستر على النقص وتداريه، بل هي تفضح الاعوجاج وترغمه على الظهور بصراحة وخشونة لكي ينفجر ويعترف، وفي ذلك خسارته. فالفضح كآلية من آليات إنتاج السخرية تتفيأ الإبحار عبر عاهات الإنسان ونزواته ومتاهاته الشخصية.. لدفعه إلى اكتشاف مفارقاته، ومن ثم التخلي عن خيلائه، وبذلك فهويخدم السخرية بما هي كسر لانتفاخ الأنا”. (أنظر بلاغة السخرية في المثل الشعبي المغربي سميرة الكنوسي).

***

كان أبوالعلاء المعري – رحم الله أبا العلاء فارساً يضرب في الصميم، وكان بشار عليه رحمة الله – أخا فتوة فاتكة وزندقة – تعشق أذناه وتنبري يداه جهرة ليلمس الوصف لكي يراه في يديه.. وأضحك الناس على الخليفة المهدي واشتقى في غير موعد الصلاة أذنا.. ورده خليفة الله عن البنات والأفكار غيرة من الضرير يهتك الخدور – وما اكتفى خليفة الله زجره وأطعم السياط لحمه وروحه ساخرة تنشد في ديوانه الوثير.

في مراوغة نصية يتم خلق تقابل بين موقف الشحاذ والشاعر وموقف أعميين يتم استدعائهما لتتجلى عبر التصادم المفاهيمي ثنائية الرفض والقبول، التي عبرها نستشف الموقف الكلي للشاعر من الحرية في أبعادها الفلسفية / الإنسانية كإحدى معضلات الوجود الكبرى.

وبالنظر في هذا المقطع نجد الشاعر يحيل القارئ في إشارة إلى أبي العلاء المعري، إلى مواقف أبي العلاء الوجودية والفلسفية وموقفه إذا القضايا السياسية والاجتماعية والفكرية من وضعة في مدونة العميان في الثقافة العربية، ويستمر في إشارته إلى بشار بن برد في مواقفه الموسومة بالزندقة من خلال موقعه كمهمش (حيث أنه من الموالي، كما أن شبهات الشعوبية المرتبطة به )، وأيضاً يطرح من خلاله قضية الحرية الفردية وما شاب هذا المفهوم من التباسات، وهجاء الخليفة– (السلطان/ الوالي… إلخ). وإلماحته الذكية لبقاء الشاعر وشعره رغم إقصائه روحاً وجسداً (أطعم السياط لحمه وروحه ساخرة تنشد في ديوانه الوثير)

***

اسمع نصيحتي

إلويداً تصدقت عليك واستحم في دماء ربها تكن متوجاً على العباد مالكاً مظفر العدالة

تريد أن تذهب آه لستَ أعمى دُلني على الطريق

***

يا صاحب الترمس كيف أمسيت وأعطني بقرش.………………………

لستُ بخير أبداً أضعت حكمتي وبعتها بما لدي من فلوس.………………

لذلك الأعمى بباب البنك

تقول إنه غني… وأنه متهم وإنه… هذا هو الدمار.……………………..

أراك مبسوطاً وأين صاحب النفوذ في المدينة، لا بد من وسيط

– أين ذلك الصغير يمسح الحذاء ضاحكاً يؤْنسني في غفلة عن خطبه الكبير

– نعم رحلت من بيتي

تعرف حجرة جديدة خالية رخيصة في حلة العميان

هذا هو الأمان.

ينتقل الشاعر عبر النداء (يا صاحب الترمس) ليؤسس مشهداً داخل المشهد الكلي، وهو امتداد للحيز الأول. ليؤكد أن الأمان يوجد في البقاء في الهامش في حلة العميان، في العلاقة القائمة بين صاحب الترمس / الصغير ماسح الأحذية، في إنسانية العلاقة دون تمييز (التمايز المتعالي للطبقي أوالمهني أوالعرقي).

أين الصغير يمسح الحذاء؟(الطفل) دائماً ما يحضر في الخطابات المشابهة كدال على المستقبل، لكن المجذوب يقلب هذا الدال ليجعل هذا المستقبل محفوفاً بخطب استمرار الأنظمة بكل تجلياتها التي جعلت الإنسان مشرداً وجائعاً.

***

تأوهت زجاجتي بالنفس العميق

فقلت لها حكايتي – قلت لها سفهني الأعمى بباب البنك واقفاً

منتظراً إيمانه وقاحة الذباب- وكان رده عليَّ صاعقاً أمسكني وقال لي ينظر في وجهي، قال لي أنت معلم التسول الحرام والإجرام، تسب سادتي الكرام، جئت كي تغشني لكي تعرف كنزي الدفين، لكي تضلني. وضحكت زجاجتي وصفقت تسألني من أين جئت بالمزة والسجاير الممتاز واللفائف المحمرة… من الذي كان بباب البنك، أنت الذي كنت بباب البنك، أم أنت اختلست أم قبضت ثمن القصيدة – سر وارتجل أخرى، فإنني يا شاعري أنتظر العصيدة أنتظر الـ…جيبك خالي فانصرف وأشرب ضميرك الشريف قلت لها أ تشحذين مثل ذلك اللئيم ؟ قرقرت وأعرضت تقول واعظ عقيم.

في هذا المشهد ينزوي الشاعر وحدته مسامراً زجاجته، إن الزجاجة ليست إلا دالة رمزية تكشف البعد المأساوي لمشروع إنساني يكتنفه حلم الخلاص. إنه الهرب إلى اللامكان، هرب من كل القيم التي يرى أنها أصبحت لا تسمح له بالانتماء إليها؛ فالزجاجة نفسها تتشكك في مصداقية الشاعر، فالزجاجة / الرمز الملتبس بالأنثى تفتح مسارات أوسع للتأويل، عبر لغة المجذوب المسرفة في سردها.

***

القلم الثائر خذلان بغير صارم يغير الأفكار والدماء في رؤوسنا ويضرب السماء قعدت مع الذين زوروا العزاء، يا ولد الهميم أيها العارف سامحني، أقلني من بيعتي كيف أفتيت بخمود آية السيف، كيف والفساد ما ترى، أبايع المختار خارجاً مع الحسين.

القلم الثائر مواجهة معنية بملازمة السيف كمصدر للقوة في التعيير، كأن الشاعر يتبنى مواجهة الظلم بمركب راديكالي، في إشارة واضحة لرمزين من رموز الثورة في التاريخ الإسلامي شخصية الحسين بن علي وما تستدعيه من إشكالات والمختار الثقفي الذي ناصره. ويشير عبد المنعم عجب الفيا في مقالة له حملت عنوان: (محمد المهدي المجذوب والحزب الجمهوري في ذكرى رحيله.. جانب من سيرته غير مطروق)، ويبدو أنّ السّبب الرئيسي لخروج المجذوب من الحزب هو تخلي الحزب عن خط المواجهة والمقاومة وانتهاج الأسلوب السلمي في التغيير، ويكشف المجذوب عن هذا السبب في نهاية قصيدته الطويلة: شحاذ في الخرطوم التي كتبها سنة 1969م حيث يوجه حديثه إلى الأستاذ محمود قائلاً: يا ولد الهميم أيها العارف سامحني…

يا سادتي القراء

هذه قصيدة من أجلكم موزونة بغير قافية وقد يكون فيها عرج يصور الحال وهذه غاية البيان – وهذه دجاجة تنق ها هنا وها هنا ولا تبيض

فاستمعوا

وحاذروا النقاد حملوا العدة لا تعطوهم أحذية جديدة فصبغهم ألوانه بلا رفيف

وحاذروا من شربة الأعشاب عند ذلك البصير

بالصورة ذاتها يضعنا الشاعر في عمق قضاياه المرتبطة بالثقافة في تعبيره عن ذاتية وموضوعية يعتمد على الجمل والملفوظات في متواليات تؤدي إلى إنشاء دلالة عميقة عبر الانزياح (قصيدة فيها عرج / يصور الحال / دجاجة تنق ها هنا وها هنا ولا تبيض)، الإدهاش المربك بحركة إيقاعية قوامها دينامية لا تحفل بالنسق ولا صرامة النظام المعرفي الكلاسيكي الشعري، ليرى أن غاية البيان ليست فيه بل في خرقه في التحلل منه، وهل اللاجدوى كامنة فيه أم في أنظمة أخرى (وهذه دجاجة تنق ها هنا وها هنا ولا تبيض).

***

أمدرمان… أمدرمان… شارع الأربعين…نفر…نفر

قافلة ليس بها ريش ولا عجاج ولا رواق

إن ما يميز المجذوب حقيقة هو قدرته على التقاط الصور والأصوات والالتفات لعدد من النصوص الشفوية للمدينة الأصوات والحركة.

***

إن كان شعبي أعمى فليس لي من خيار

غسلت عني ضوئي بظلمة واســــــتتار

وتنتهي القصيدة فيما يشبه المكون التقليدي للشعرية العربية حيث الحكمة مستقاة من التجربة، وهذا ما يدل عليه التناظر الشكلي لبناء البيتين المكونين من صدر وعُجز.. هل هذه الخاتمة التقليدية هي أيضاً إشارة لثبات قيم المجتمع وانكسار كل الأطر الناشئة من أجل إيجاد عقلانية يمكن عبرها التطلع لمجتمع تسوده قيم العدالة والحرية؟ فالعمى ليس خاصاً بالشحاذ إذاً، ما الشحاذ إلا ثيمة رامزة عبر من خلالها الشاعر لتأسيس مقولاته في كثير من القضايا فتتماهى صورة الشحاذ والشعب كما تماهى الشاعر والشحاذ وما الشحاذ إلا وجهنا البائس في مرآة التاريخ.

خاتمة :

إذا ما كانت لكلّ قصيدة كينونتها وعالمها الخاص المميّز الذي يتشكل من صياغتين: الصياغة الّلغوية والصياغة الواقعية، في تجلي فاعلية الدلالة بقدر هذا التشابك الإبداعي الذي يؤطر ويتمدد في نسيج تشكيلي مرتكزا على التقنيات الشعريّة التي تتمثّل في الابتعاد عن الخطّ المألوف للّغة وإنتاج شفرات مغايرة للاستعمال المألوف كذلك كما تتمثّل في الانتقاء المجازي والاستعاري، وتآلف المتضادات وتراسلها، فإننا نلاحظ ثمة كينونة تؤسس لمناخ موحد في قصائد الشاعر محمد المهدي المجذوب تلك القصائد ذات (التصوير المشهدي كأساسٍ سردي للنص، ويستثمر السارد مع عناصر الرُّؤية والتصوير عناصرَ اللغة وفنياتها، كالتَّشخيص والوصف والحوار، وغير ذلك من مستويات الخطاب). (4)

“والجوهري في الشعر هوالكشف عن علاقات جديدة، دائماً، وإقامة علاقات جديدة دائماً. وخصوصية الشعر هذه العمودية: يفتح دائماً أمام القارئ عالماً من المطابقات أكثر غنى، ويثير فيه وحوله ما يجعله يكتشف الإنسان والأشياء في حركة أخرى، غير مألوفة، في تموج آخر غير معروف، في ضوء يفتح أفقاً بكراً” (5)

وهذا ما أردنا التلميح إليه في هذه المقاربة، فإن استقامت في توصيل ما نصبو إليه في التعريف، فهذه غاية المقال وإن شابها عرج فهذا من تقصير ملازم للمعرفة.

إحـالات :

1- د. عبده بدوي الشعر في السودان ص (173).

2- د.حاتم الصكر. مرايا نرسيس ص (105).

3 – أسامة فرحات “المنلوج بين الدرامة والشعر” ص(20).

4- د. محمد زيدان البنية السردية في النص الشعري” ص ( 56).

5 – أدونيس. الثابت والمتحول الجزء 4 ص (52).

—————————

المجذوب3-مارس 1919-3-مارس1982 م!شاعرسوداني ولد بمدينة الدامر شمال السودان، ويعد من المجددين في الشعر العربي والسوداني ومن جيل ما بعد رواد النهضة الشعرية السودانية والعربية مباشرة.

* كاتب من السودان